昨日の食品パック撮影の記事で、

最後に捕捉的にいった「汁物料理」のライティング

反射半回避 の話をします。

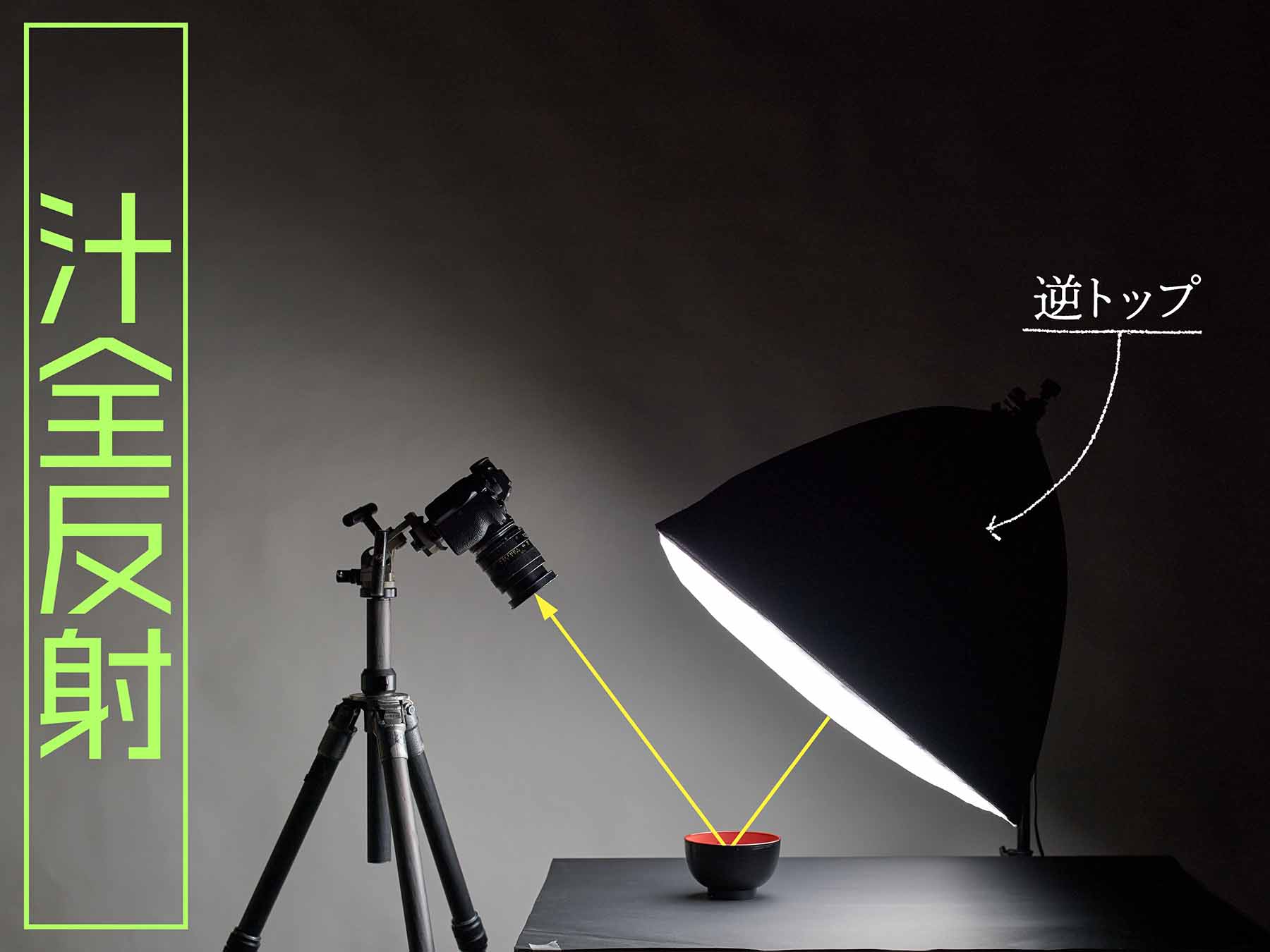

本日の被写体は汁物料理の「にゅうめん」です。食品パックで向いていないとされる「逆トップライト」で、試しに「にゅうめん」を撮ってみると、

昨日の食品パックと同様、にゅうめんの汁にソフトボックス

(面光源)が反射して、具材が見にくくなってしまいました。

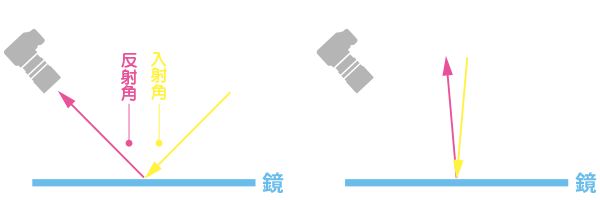

というわけで、光の反射から逃げる必要があります。ここで、中学で教えられたであろう 反射の法則 を思いだしてみましょう。

重要なのは 入射角と反射角は等しい ということで、言い換えると、

この「横からの図」では 左右対称角 となるということです。

面光源(ソフトボックス)には前後の幅がありますから、後方(図の右側)に逃げても光の反射から逃げることはできません。(そもそも、ド逆光になるので肝心の被写体を照らせない)

そのため、ライトを前方(図の左側)に逃げて反射を回避するという方法一択となり、自ずと「真トップライト」の配置となります。

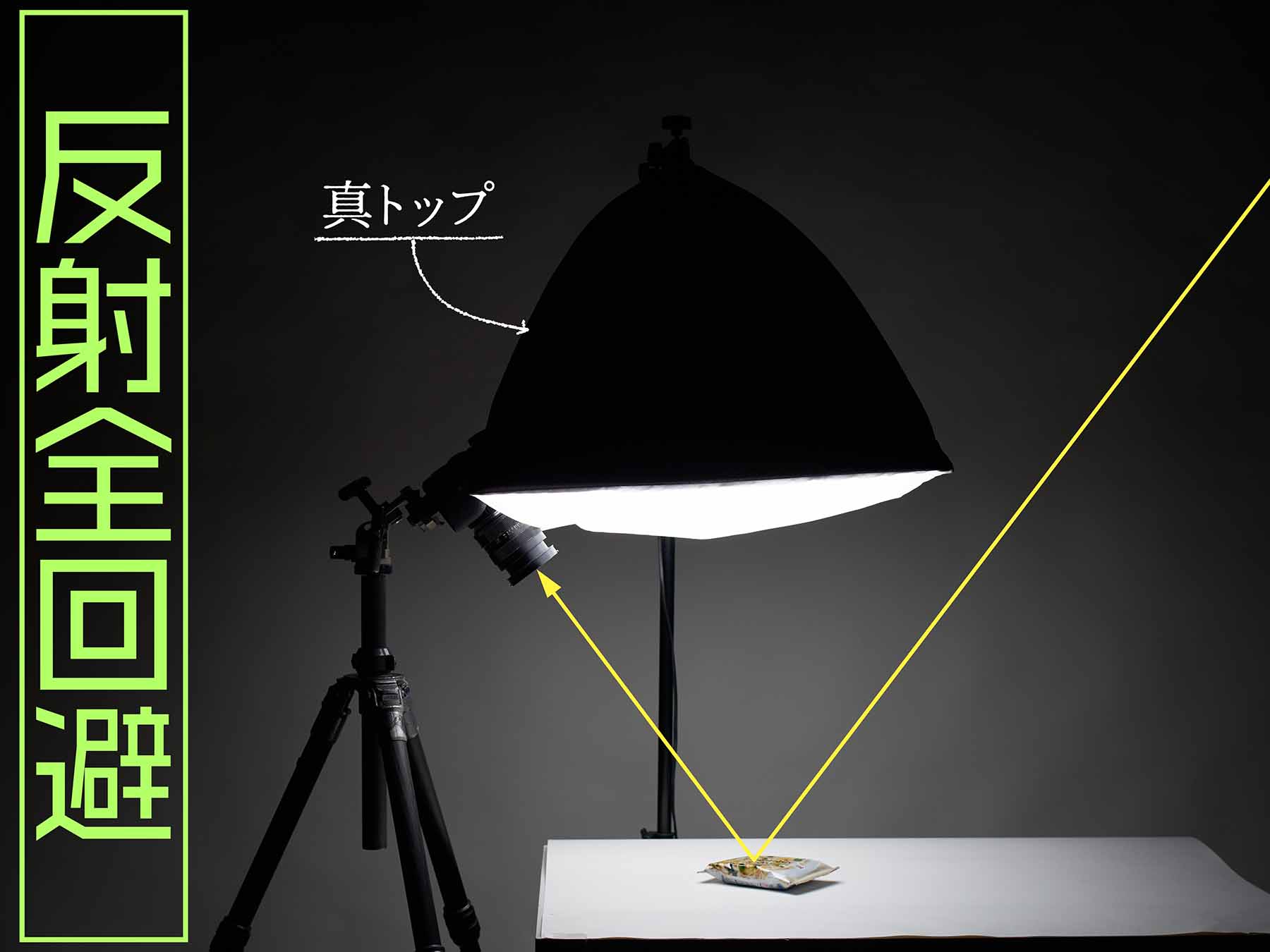

反射の法則にしたがい、カメラ側にライトを動かし「真トップライト」にすると、

反射を全回避 することができるはずです。(昨日記事の食品パック撮影と同じく)

真トップで撮った写真はこちら。思惑どおり、汁の光反射がなくなり具材がよく見えるようになりました。

もちろん、これでも要件を達しているので悪くはありません。ですが、

プロとしては料理写真としてもう少し美味しそう に見せたいところです。(このままじゃぁ、プロの写真とはいえないとおもう)

そこで昨日記事の最後にいった気になるワードの

反射半回避 という技を使ってみました。

わかりますかねぇ..少しだけ汁の反射を残しました。実は「にゅうめん」の汁は、少しとろみがついています。全反射回避だと、透明に見えすぎてそのとろみ感は伝わりません。少し反射させることで、とろみを感じさせる写真になりました。これがいわゆる 料理写真の「しずる感」 というヤツです。結果、少し美味しそうに見えるようになったでしょ!?

反射半回避の具体的なやり方ですが、ライト配置位置だけで説明すると、

ライトを真トップと逆トップの中間に配置する となり、如何にも簡単そうに思えますが、重要なのは、

ファインダーを覗きながら、面光源(ソフトボックス)の後方末端線の境界を汁に写し込むように、ライト位置を調整すること が反射半回避の極意です。

かみくだくと「光が反射するところと、光の反射がないところの境界線を汁に写し込む」ってことですね。

ただ、光の反射がありすぎると汁が白ちゃけ過ぎて具が見えなくなりますし、反射がなさすぎるとしずる感がなくなりますので、

最終的には撮影者自身の判断の塩梅に委ねることになります。(センスが問われるってヤツです。そいつを持ち合わせているのがプロってやつでしょう)

何事も「詰め」が大切なことはいうまでもありませんが、

今回、もう一細かいテクニックを使っています。それは、

光の境界線にあたるライト後方の末端線を斜めに配置していること です。

斜めの理由は、汁物によっては境界線がくっきりでることがあるのですが、それが水平だとやっぱダサいでしょ?

(今回のでも、よく見りゃ分かる) ※ここまで明かしちゃうのは、ちょっとサービスしすぎかな..と、プロの皆様ごめんなさい。。

汁物料理写真では「反射半回避」が適していることがおわかりになられたでしょうか?いや、十分すぎるほど丁寧に極意をご説明しているつもりですので、分からない人はいないと信じたいです。。。

ちなみに今回の被写体は、セブンで売ってるこの商品。お湯入れて1分でできるってやつでした。で、これ、よくあるツヤのあるコーティングされたパッケージなのですが、、

こんなもんですら、パッケージが反射しちゃうので「反射全回避」方式でライティングする必要がありましたとさ。。(あらゆる商品がそうなんだろうね..)

26cm横棒 (50cmソフトボックス用)

26cm横棒 (50cmソフトボックス用)

039|高演色LED電球

039|高演色LED電球

おりたためる

おりたためる

美しい光の

美しい光の