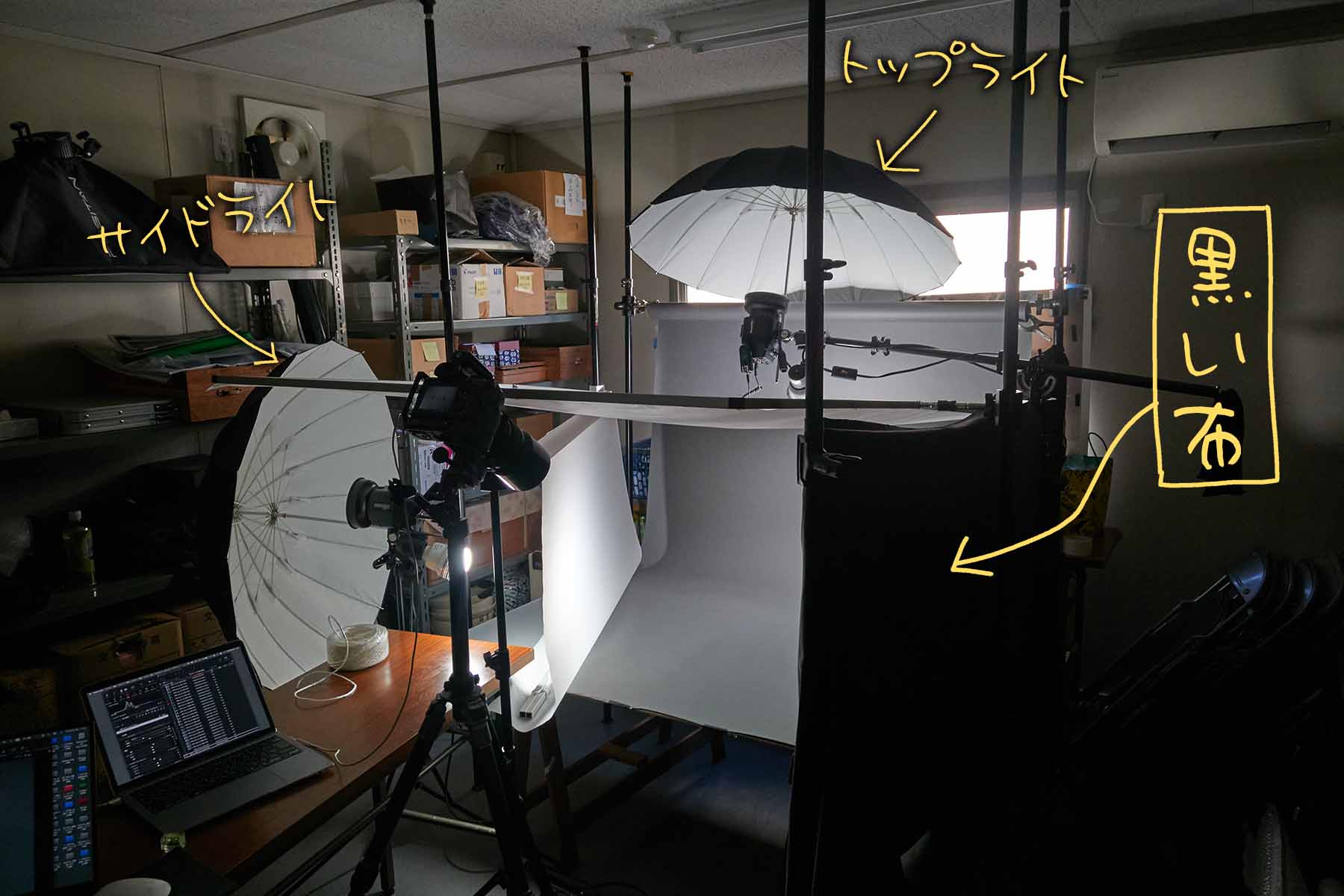

ちなみに、ソニーα9の「1shot/1秒」のタイムラプスで撮りました。(レンズ=ライカ ビゾ用レンズ エルマー65mm)

ここは主に「写真撮影・動画撮影関係」のお話をするブログですので、

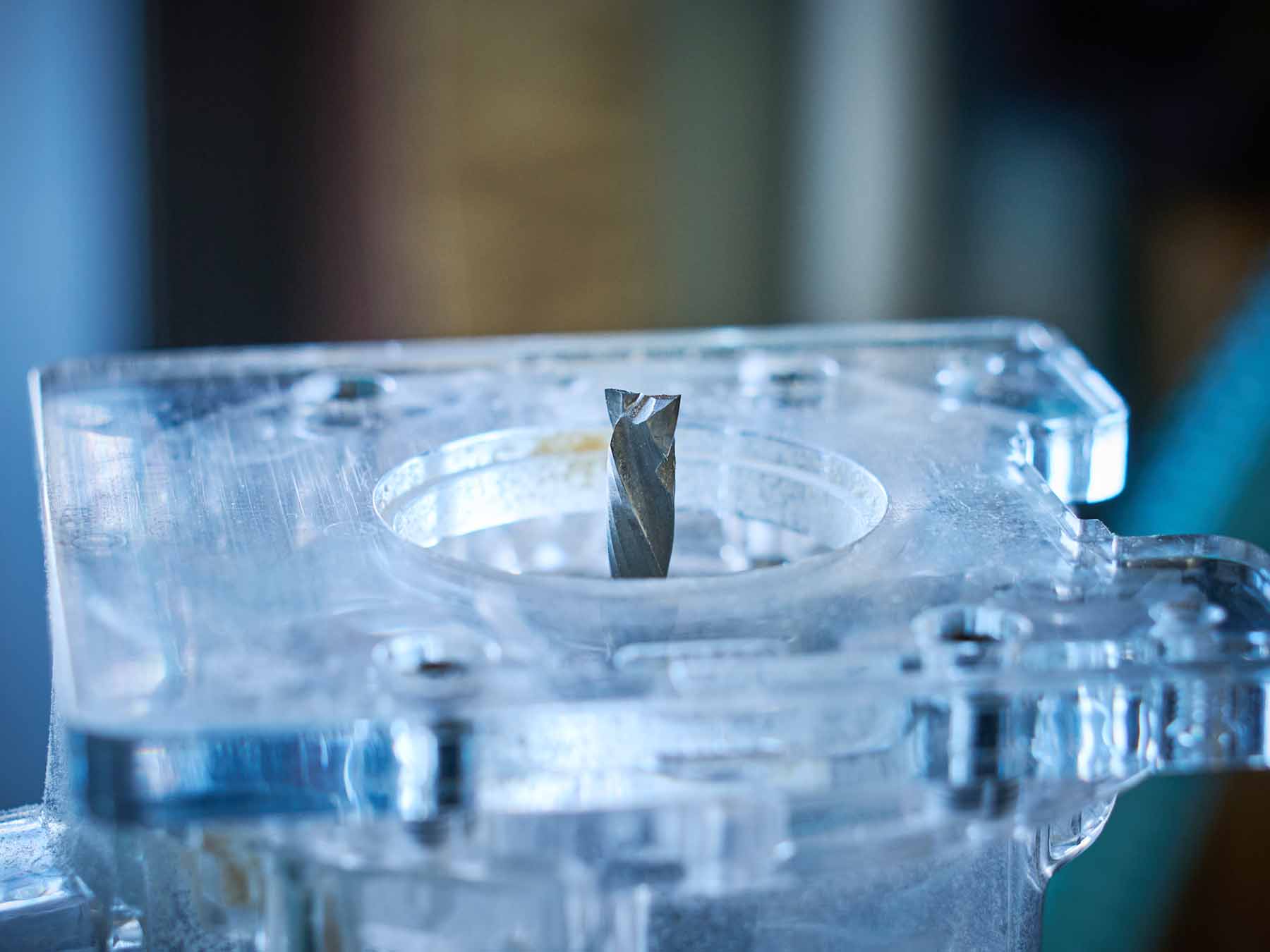

読者の皆さまは「電動トリマーとはなんぞや?」という疑問があることでしょう。

そこで、その問いに答えるべく、上記連続写真をつなぎ合わせて

「トリマーは、こんな感じで使いますー」的な動画(約2分)を作りました。

トリマーの基本作業が理解できるとおもいますので、まずはこの動画をご覧ください。

まぁ、基本的なトリマーの役割を伝えられたのでは?です。

年始からこのトリマー加工の「欠き継ぎ」の鍛錬をして、枠のようなものをこしらえているのですが、いかんせん量が多いもので、作業完了するのはまだまだ日がかかるとおもわれます。(時間がある時に丁寧にコツコツと..です)

で、何を作っているのか?ですが、皆さまにお伝えできる状態になったらお知らせいたしますので、それまでお待ちくださいませ。(だいぶ先になるとはおもいますが..)

京セラ(旧リョービ)トリマー MTR-42

京セラ(旧リョービ) トリマー用集じんアダプタ TRE60V/MTR42用

快削 ビット トリマー ルーター 6mm × 25mm

昨日の昼間、家の大切な用事があり車で出かけました。用事が終わったのは15時過ぎ。早めのお昼ご飯だったので小腹が減りました。この時間やってるご飯屋さんは限られています。が、近くにH寿司(回る寿司 全国チェーン店)があることを思い出し、車で向かいます。

しかし、H寿司に行くと、改装中で閉店中。2月中旬再開予定と書かれています。うーーーー。

すでに口がお寿司モードだったのでハンバーガーとかではダメ。そこで少し離れたSロー(こちらも全国チェーン店)に向かいます。ただ、一昨年初めてSローに行きましたが「しょーもなー」って印象。(仕事前の緊急ランチでいったので、細かいことは覚えていません)

「しょーもなー」な印象しかない店ですが、背に腹はかえれれないのでSローで妥協することにします。

席に座りタッチパネルのメニューをみます。

ちなみに私はこーゆー店では「まぐろ」は頼みません。それと「サーモン」も頼みません。(キライなわけではないが、、すごく好きとかでもない)

必ずオーダーするのは「はまち」なんですが、「ブリ」しかありません。(ブリは熟れすぎなんだよなぁ)

あと「さば」もマストですが、これはありました。

ただ、大好きな光り物系が他にありません。。うぅぅ。

仕方なしに「いか」。さすがにこれもありました。

にぎりベースのメニューを全てみましたが、他に食べたいものがありません。

仕方がないので、潰しとして「汁物」を頼むことにします。

こーゆーとこで、ラーメンとかうどんは頼みません。貝汁一択です。

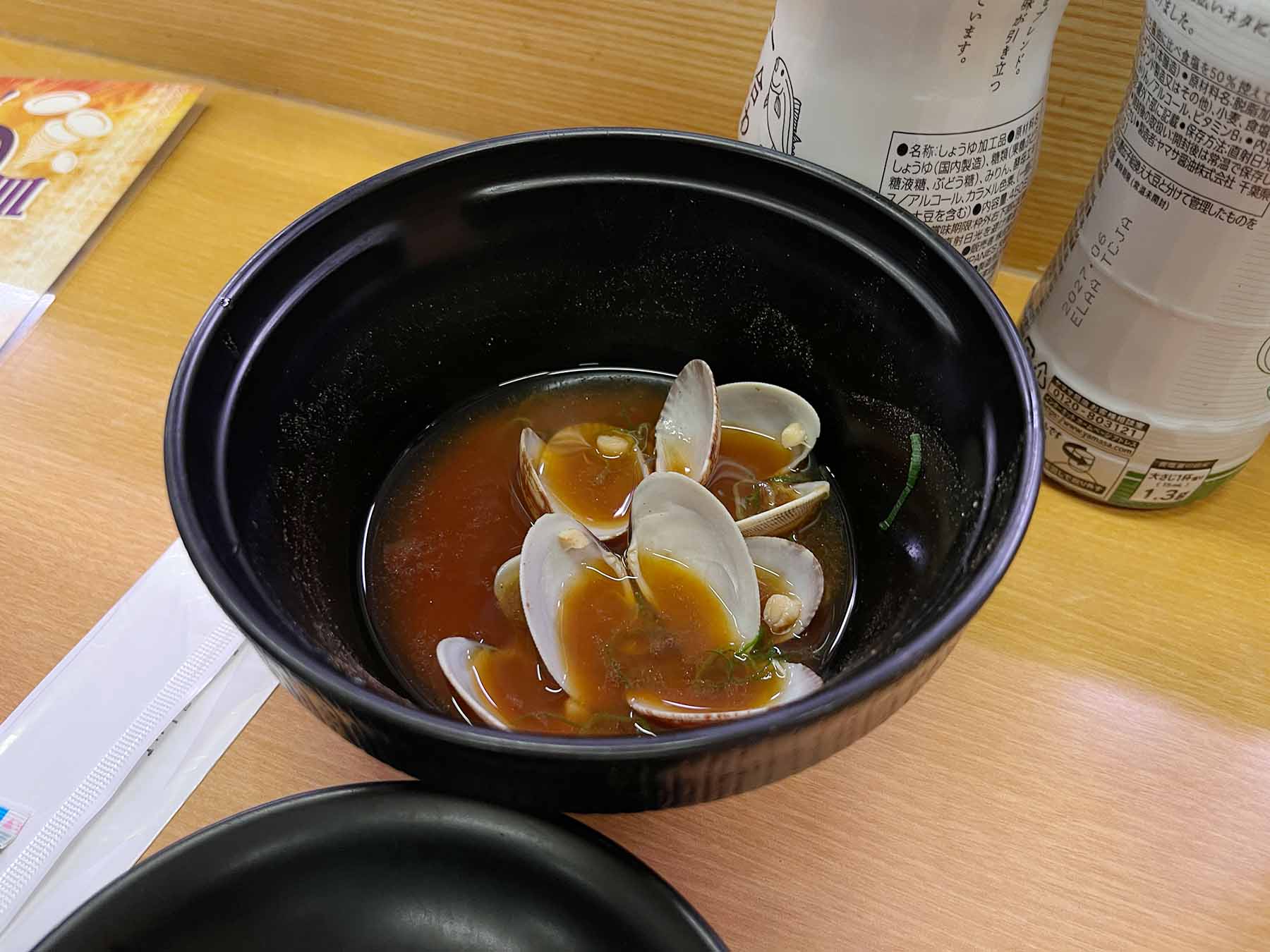

「あさりの赤だし」があったのでオーダーしました。

オーダーしたもの

「さば」120円 わたしの評価=普通

「いか」120円 わたしの評価=良い

「ツナサラダ軍艦」120円 わたしの評価=普通 (にぎり玉砕のためオーダー)

「活〆寒ブリ」160円 わたしの評価=普通 (はまちがないので仕方なく)

そもそも期待もしていないので、ここまでは価格も含めて問題ありません。

しかし、しかし、

潰しとして注文した「あさりの赤だし」220円!

あさりの量はわりとたっぷり、

しかし、身は固めで旨くはない。

本当の問題は汁!

「あさりの出汁感がゼロ!」という衝撃!!

思うに他の赤だしメニューと汁は共用。そこの煮たあさりを置いただけという代物と推測。コンビニのカップのあさり汁のほうが1000倍良いレベル。

はっきり言って「私の評価=まずくて飲めない」です。(変なカツオ節風雑味だけ)

ごめんなさいだが、全部を飲み干すことができませんでした。(それくらいのレベル)

もしかしたらこの時「機械の故障」とか「バイトのオペレーションミス」とかの、

たまたまのことだったのかもしれません。

「味見をする人」とかいないってこと?そーだとしたら、実に恐ろしいことだとおもいます。

(逆に味見人がいて、これだったら、それはそれでもっと終わってる)

「椀物」は日本料理において「店の技量が最もよくわかる」といわれるの知ってる!?

ラーメンとかいらんから、椀物をがんばれよぉ!と言いたい。てか、これがこの店の姿勢なんだろな。

「しょーもなー」という印象の店の潰しの貝汁なのに、全く貝出汁が入ってないただただまずい出汁を飲んだおかげで、昨日の夕方以降、凹んだ気持ちで過ごしたのでありました。。(かえってお腹が空くことになる..というおまけ付き)

今後、二度と行くことはないので、どーでもいーんだけどね。

→https://www.facebook.com/panproduct