(内容は動画に詰まっています。今日のあとの文章は、基本、宣伝活動です..)

※ 比較しているフラットLEDは、かつて弊社で取り扱っていたもの

美しい光の撮影照明キット は、商品撮影初心者のECサイト運営者様でも扱いやすいように考えられています。トップライトを作るときに必要な 26cm横棒 はとても短い突き出し量になっています。これは、狭いスペースでの撮影を想定しているとともに、ウエイトがなくても安定したトップライトを作ることができるように、弊社で設計製造しているものです。

ライト部が広い光源面にも関わらず軽いことも

このキットの特徴は、もちろん扱いやすさだけではありません。

「50cm×50cm」の大きな光源面により、商品撮影に適した美しい光で優しくライティングすることができることはいうまでもありません。(本ブログの読者様にはご理解いただけていることでしょうが..)

まぁ、とにかく、ECサイト運営者様には絶対見逃せない商品であることは間違いないです。(本当にビギナー様でも結果を出せます)

【ブログ記事 カテゴリーリンク】商品撮影初心者向けLED をたどって、読み漁ってみてください。

↓ 今回のように、上からのライト(トップライト)やるときに必要な棒

26cm横棒 (50cmソフトボックス用)

26cm横棒 (50cmソフトボックス用)

→https://twitter.com/panproduct

滅多につぶやかないのでウザくなーい!最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・

→https://www.facebook.com/panproduct

美しい光の

美しい光の

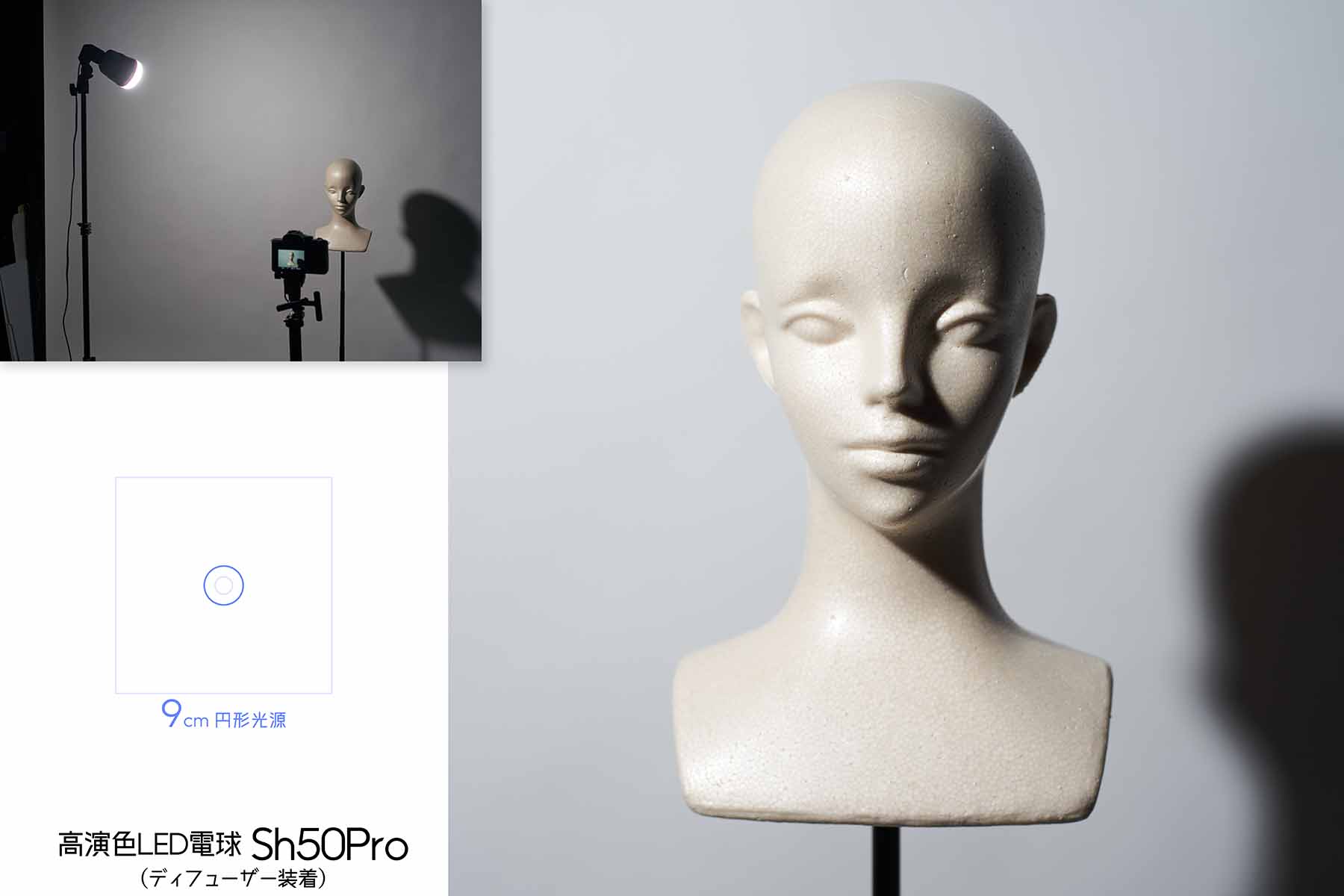

039|高演色LED電球

039|高演色LED電球

超小型・強力自由雲台

超小型・強力自由雲台