今日は

完全プロカメラマン向け記事 につき、親切な説明はしません。ただプロならわかる内容です。

ブツ撮りをするカメラマンにとって、トレペ・ユポ・アートレなどのディフュザー(DF)は欠かせないものだとおもいます。そのDFが四角い枠(フレーム)に貼ってあったら、どれだけありがたいことはお分かりのことしょう。理由は、常に平面性が保つことができ、ブツに映り込むシワやたるみをなくすことができるからです。そして、移動や配置が容易になることもDF枠の大きなメリットです。

ですが、DF枠という機材はあまり売っていません。まれにロケ用の折りたたみ式のものが販売されていたりしますが、ブツ撮りに適したサイズのものになると皆無ではなかとおもいます。※まれなものも現在、いずれも在庫切れで入荷時期未定とされています

そんなこともあり、先日、木工で自作するというアイデア をお伝えしました。好きなサイズで作れるメリットはありますが、それなりの気合いと労力を使って作る必要があるので、断念される方も多いのではないでしょうか。また、角材で作ったDF枠はまぁまぁ重い という欠点もありますし。

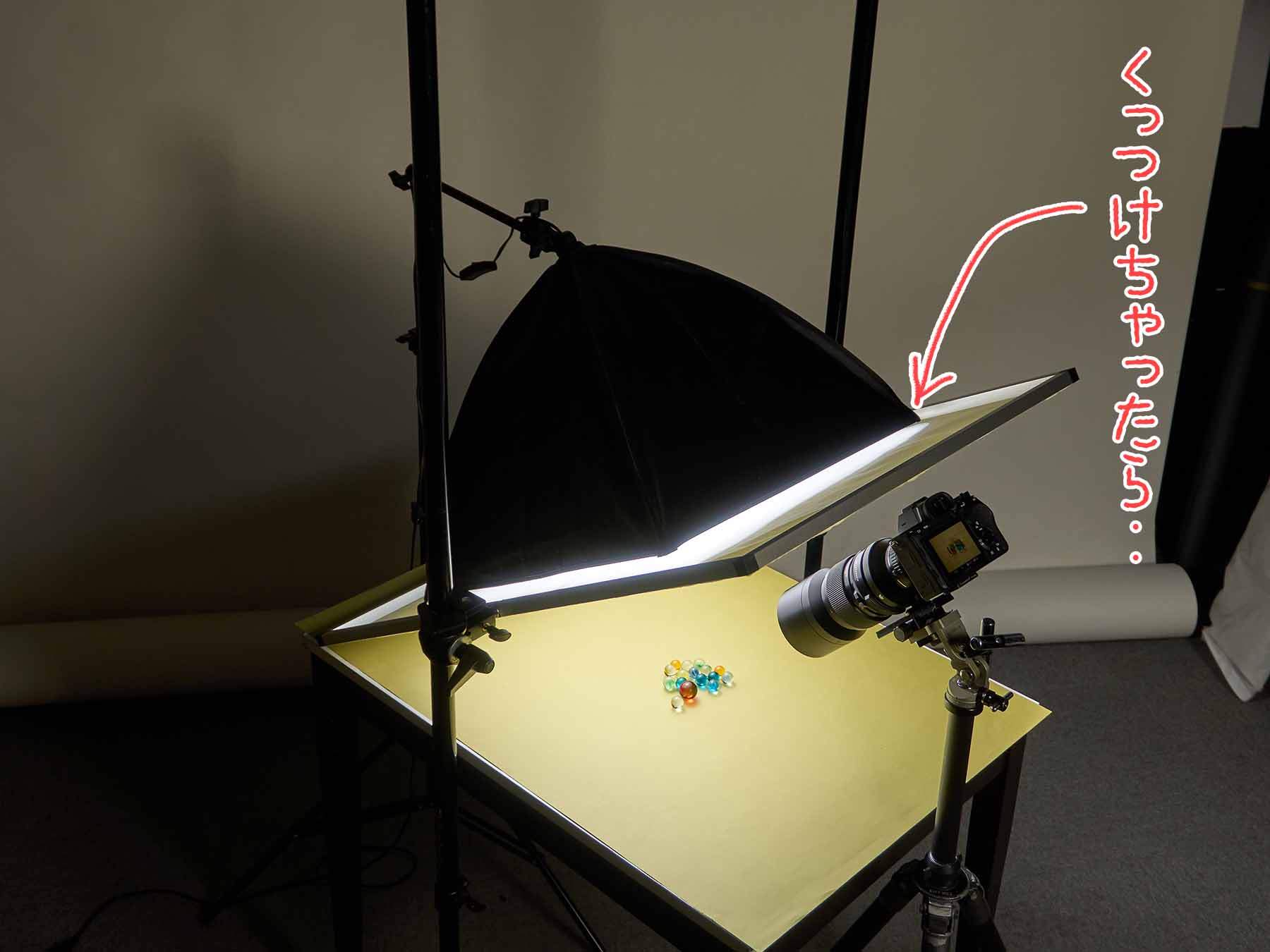

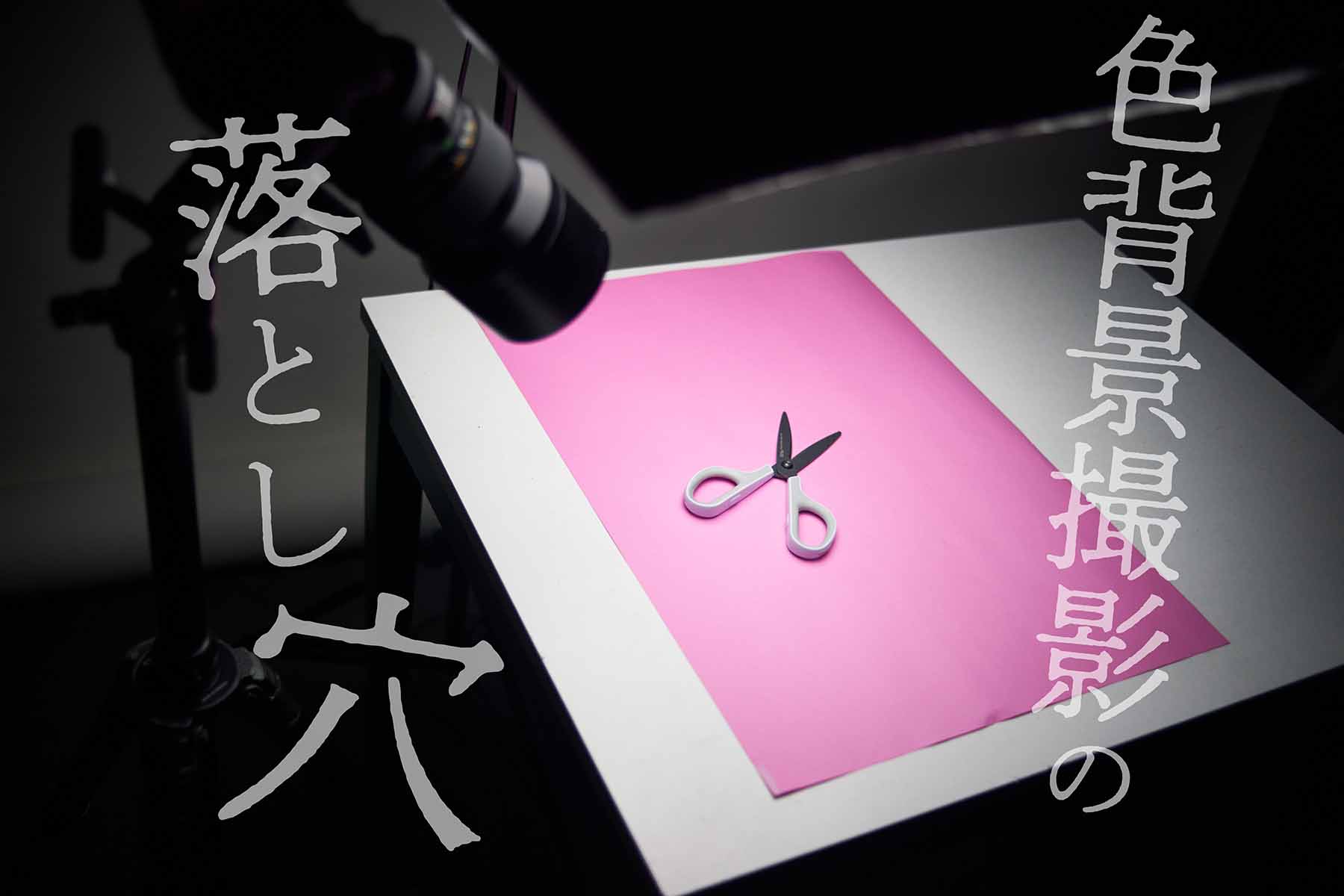

やっぱもっとDF枠をスマートにしたいなぁとの、思いが募ってしまっており、とりあえず事務所に転がっていた部材で試しに組み立ててみました。

それが上写真の アルミ製のディフュザー・フレーム(DF枠)の試作品 です。

ただ、有り合わせで作ったので、スケールはうんと小さいことをご承知ください。(この試作品は作りたいサイズの面積比1/4くらい)

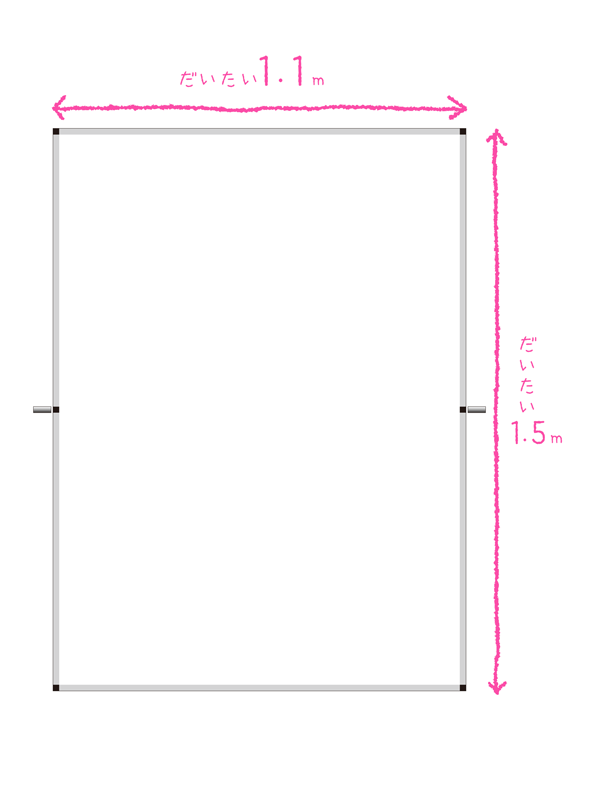

小さいとはいえ、この試作を作ったことで、作りたい本サイズのDF枠をイメージすることができました。作りたい大きさのDF枠(DFフレーム)を図面におこしてみると次のような感じです。。

私が考える、デコラ上の天井ディフュザーとして、物撮りに最適な大きさです。撮影台両サイドに、オートポール

(もしくはつっぱり棒)を2本立て

クランプ を取り付け、センターダボを支点として固定することを想定しています。

(横穴を有するスタンド2本でも可)① 狭い事務所などで、幅91cmの3×6

(サブロク)の撮影台を使用想定

② トレペやユポ、アートレのロール幅に適した幅を算出

③ アルミフレームは16mm角使用。試作品を元に算出したフレームの重量は「1.1〜1.2kg」と超軽量。

④ 事務所やスタジオの据え置き型フレーム。一度組んだらバラさない方が良い。(基本バラせない) (ハンマーで打ち込んで組み立てる方式)

目指すは、

軽いのに丈夫。だから取り回しが楽ちん。そしてスマートなディフュザーフレーム。

です。だけど、残念ながら折り畳めたりバラせたりはしない据え置き型。この点、ご注意を。

実用を考えて試しに、百均で売ってた薄い両面テープ(さほど強力ではない)でトレペを貼ってみました。角フレームは、平面性が高く少しざらついた表面仕上なので、強力な両面テープではなく、ポスターを止める程度の薄い両面テープで十分貼ることができました。(強力両面でも試したが、普通粘着で十分と判断した)

LED電球を透過させてみました。DFの平面性が保たれているので、光のグラデーションが美しくでましたね。

ここで、プロカメラマンの皆様へ質問させていただきますQ1. このディフュザーフレームが、販売されたら欲しいですか?

Q2. 違うサイズがあるとしたら、どのくらいの大きさが良いとおもいますか?(縦と横サイズを教えてください)

Q3. カスタムサイズ・オーダーができればいいと思いますか?(ただし、強度を考慮すると、180×180cm以下に制限されるとおもいます)

上記の答えを、本記事下のコメント欄に書き込んでください。なお、コメントは非表示にすることもできますので、本文上で「コメント非表示希望」と書いていただければ、私だけ読むことができるようにできます。この記事の皆様の意見により「商品にして販売する」「商品にして販売しない」を決めさせていただきます。どしどし、カキコしていただければ本当にありがたいです。

そもそも、こんなただの四角い枠に需要があるのかどうかわかりません。ですので、商品化するかどうかは本当に未知数です。で、商品化された場合の想定される販売価格は、20,000〜26,000円くらいかな?(この記事の設計サイズの場合)

とにかく、この「ディフュザー・フレーム」の商品化は、皆様の貴重なご意見に委ねられていますので、何卒よろしくおねがいします。

美しい光の

美しい光の