この記事ではLED電球を使ってご説明しましたが、

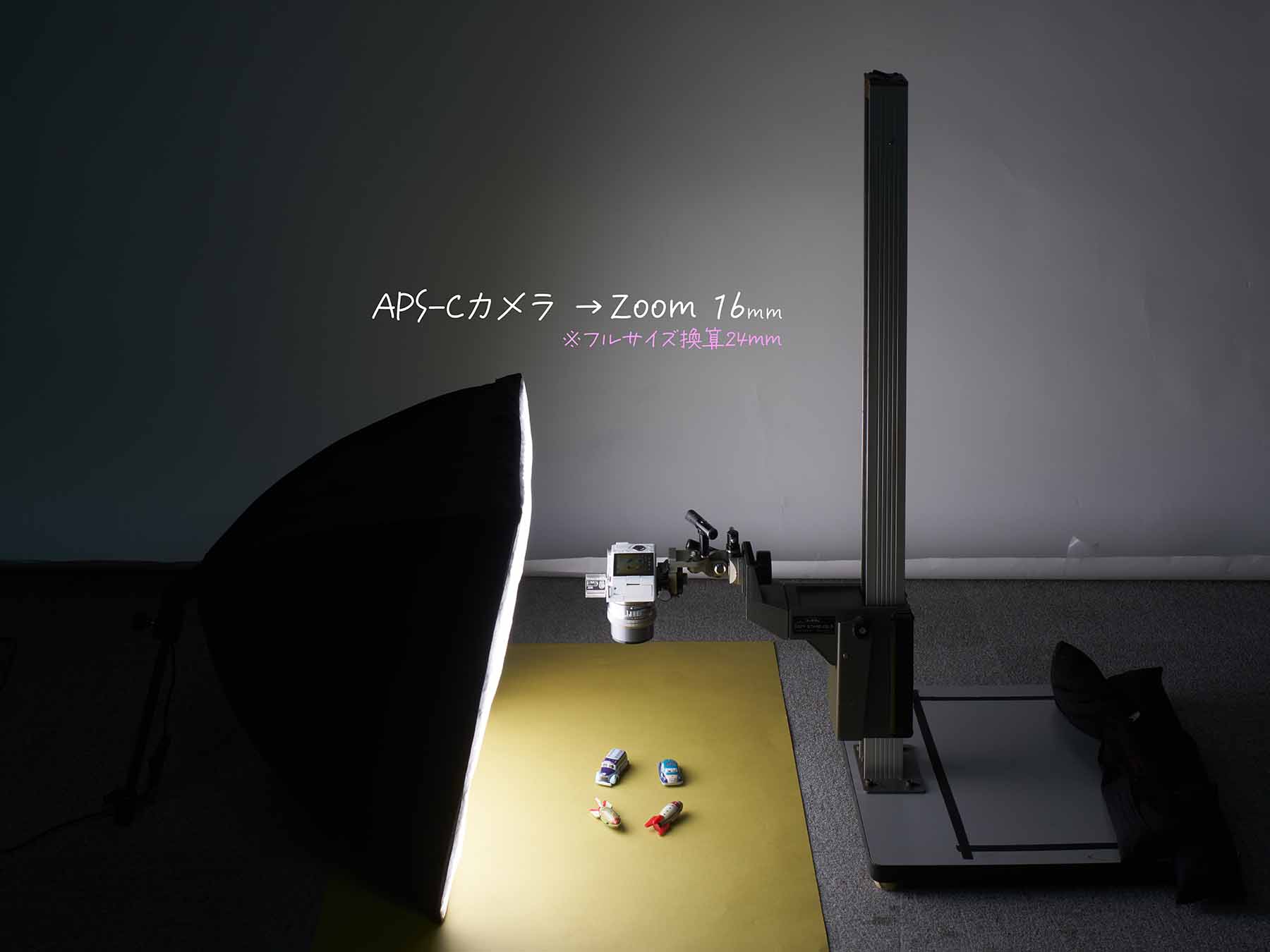

今日はさらにわかりやすく「クリップオン・ストロボ」を使ってご説明 します。

そもそもクリップオンは、この使い方を想定して作られたものなので、道具からみた使い方としては正しいです。

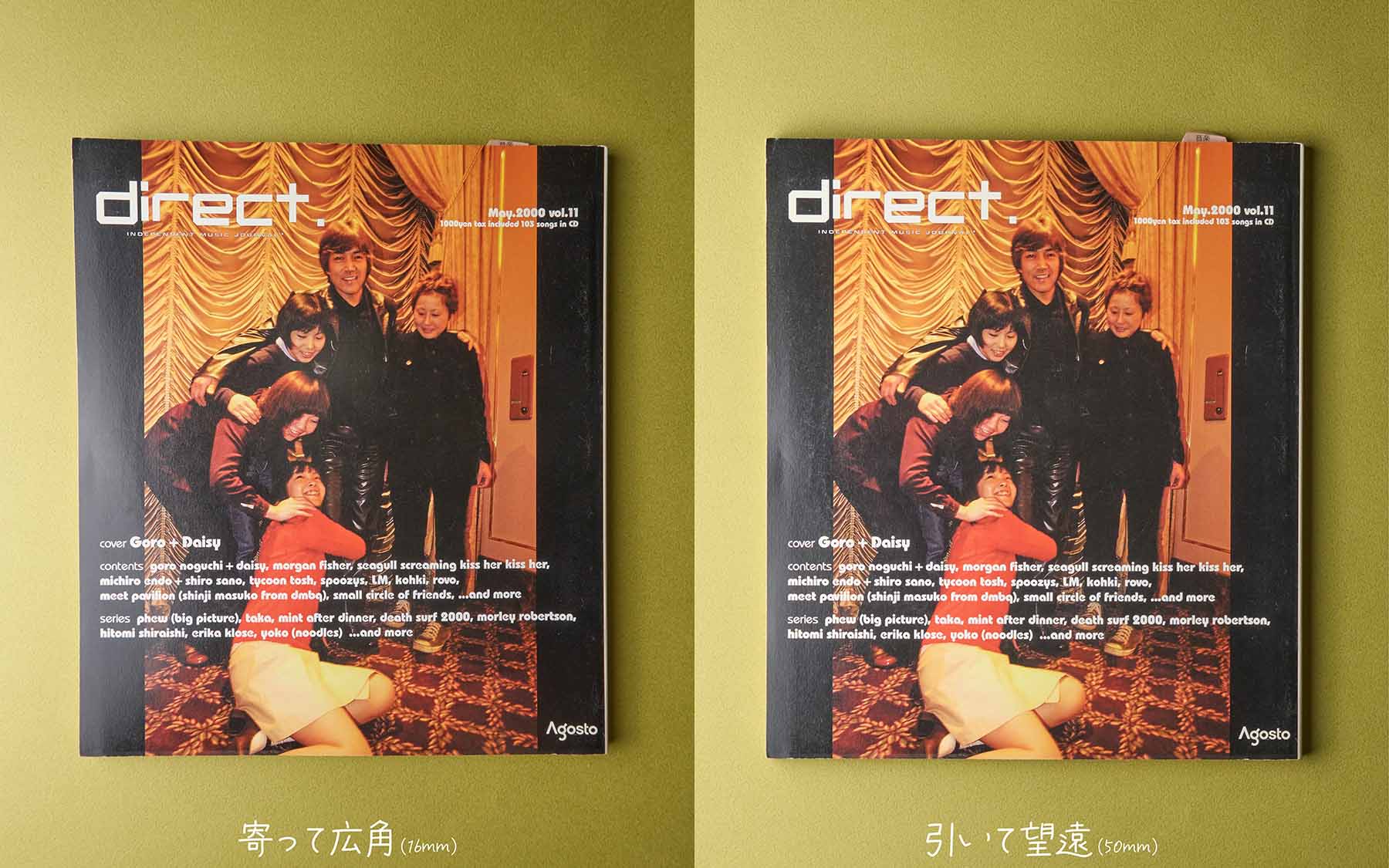

フロントライトはド順光であり、被写体を満遍なく明るくできて説明写真としては、十分に役割を果たしています。

しかしですね〜、味気ってものがまるでないことはお分かりだとおもいます。

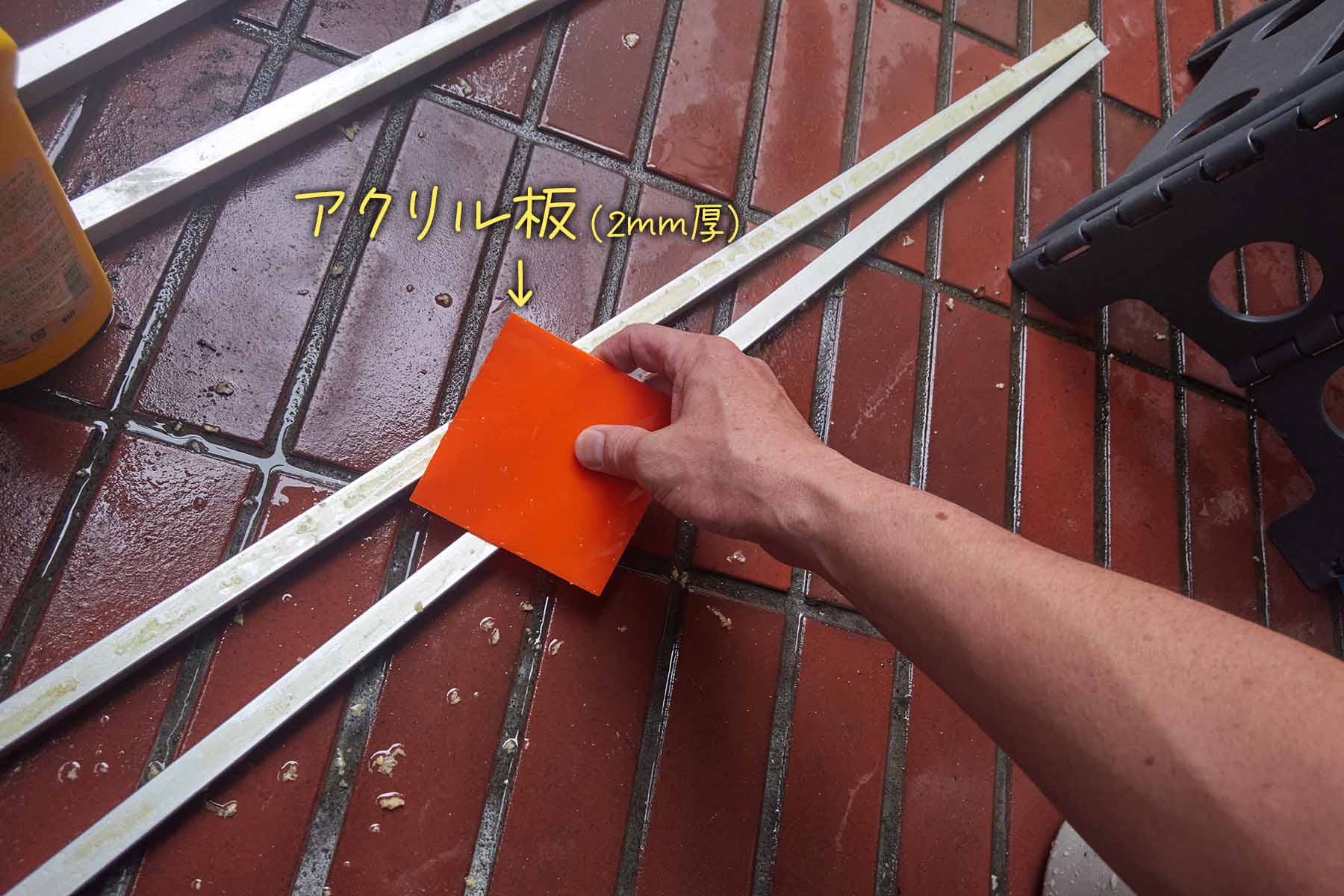

「クリップオン」は面光源じゃないから、ディフューズして拡張すればいいんじゃね?

なるほどなるほど、では試してみますか。

けど、パッと見の印象は変わらず。。劇的に良くなったとはいえません。もっと大きくしなきゃいけないのか?

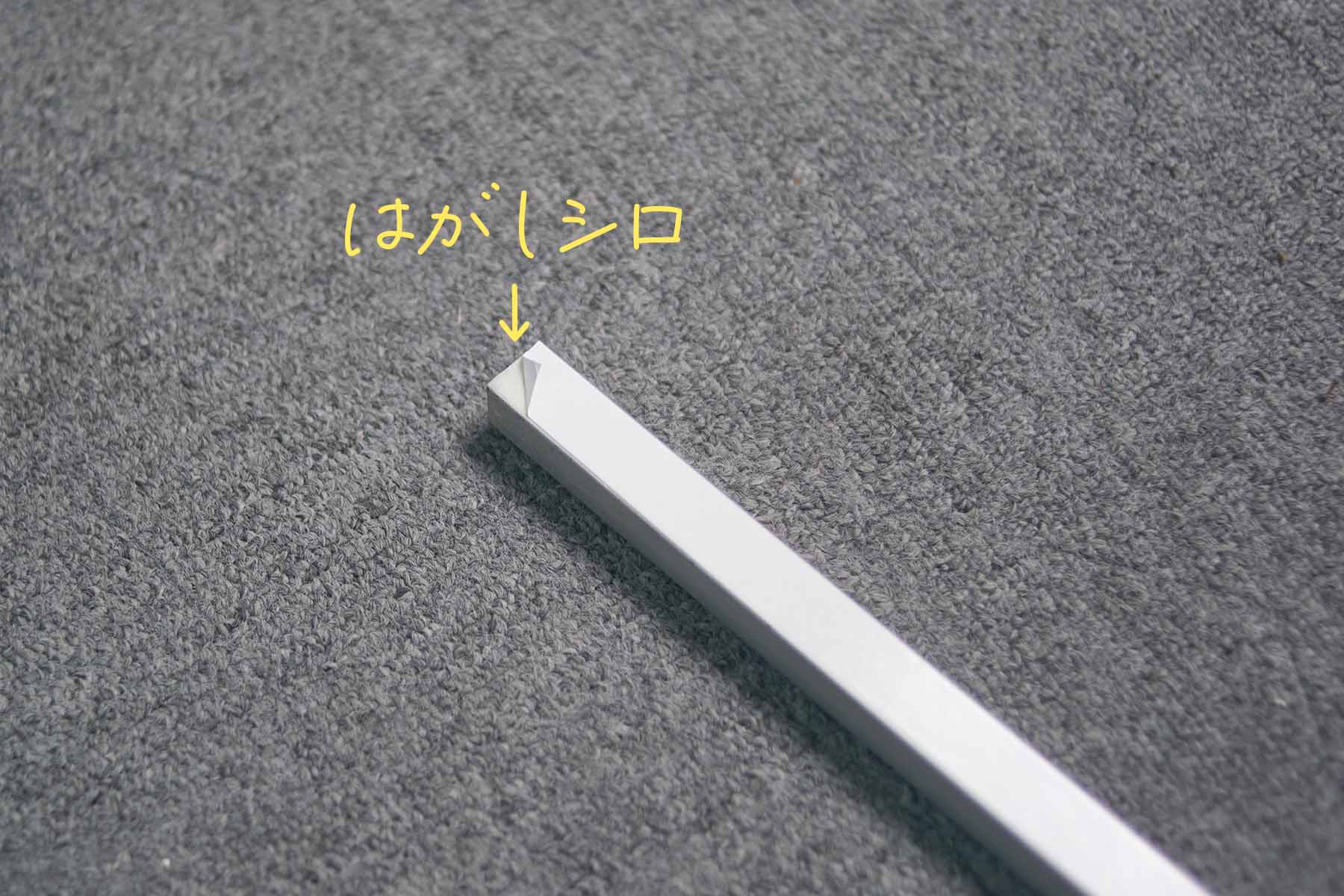

いえいえ、正解を申し上げますと、 ライトの方向 がよろしくないということなんです。。

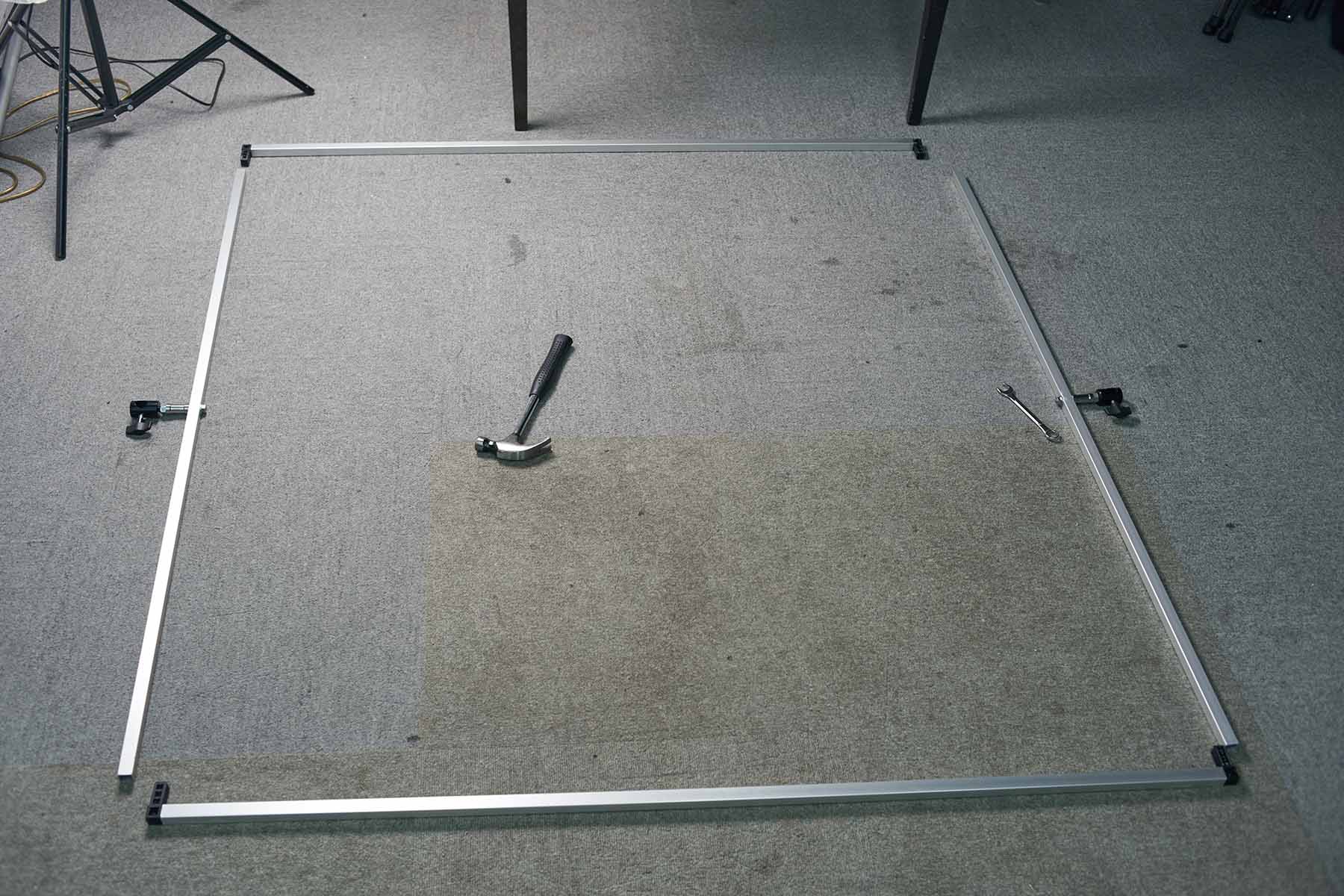

いつも読んでる人はお気づきになったかもしれませんが、これは当ブログで普段から 美しキット を使ってやってる配置です。

もちろん面光源の拡張も大切なことではありますが、それよりはるかに重要なのは、

光の方向の選択 なのであります!

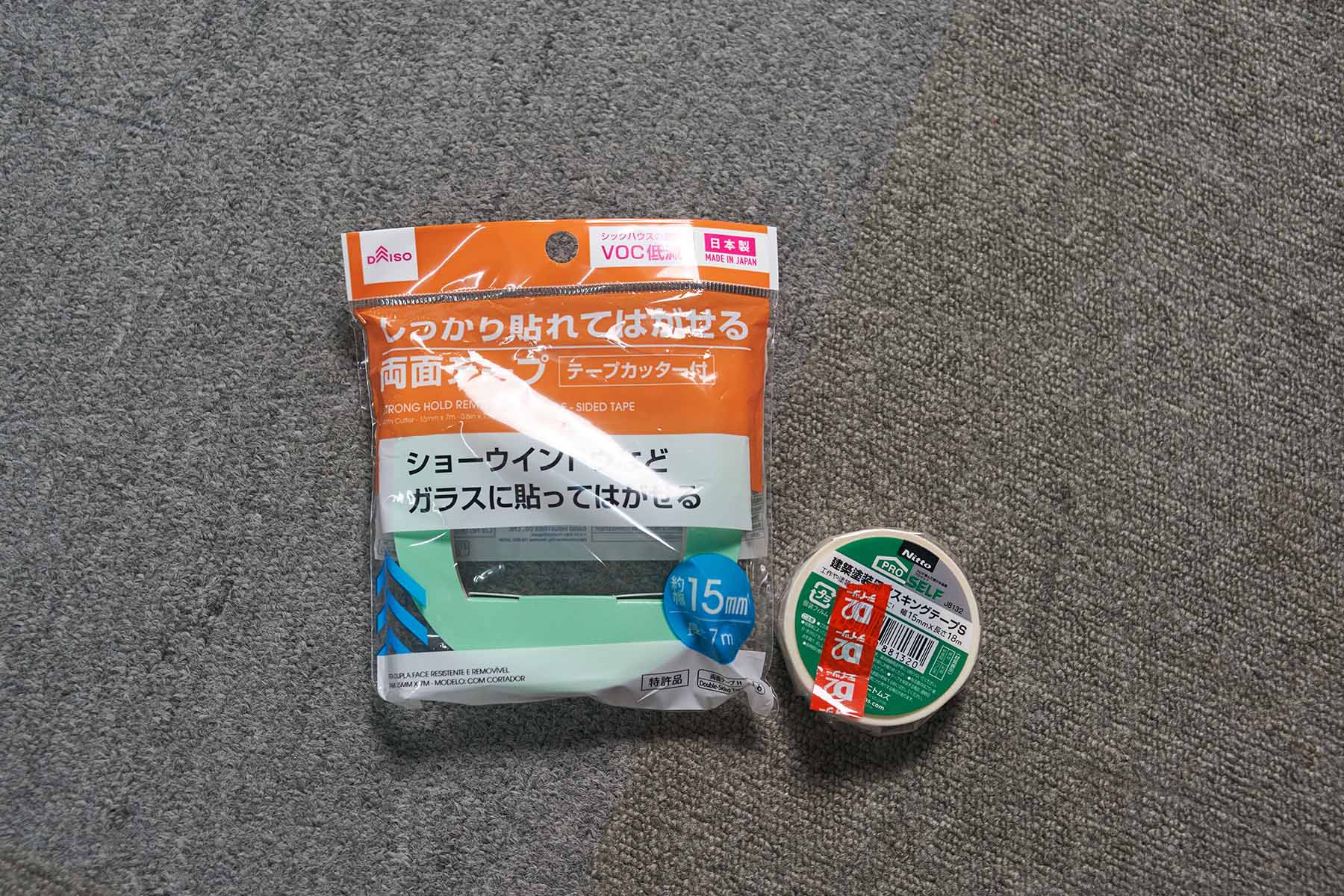

オンカメラでクリップオンストロボを使う場合、

ストロボに直接つけるタイプのソフトボックスをつけても、劇的に光がよくなることはありません。少しだけ光の当たりがソフトになる程度です。

そのことを理解して、そのソフトボックスをお使いください。(ないよりマシかな..の効果です)

→https://twitter.com/panproduct

滅多につぶやかないのでウザくなーい!最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・

→https://www.facebook.com/panproduct

美しい光の

美しい光の