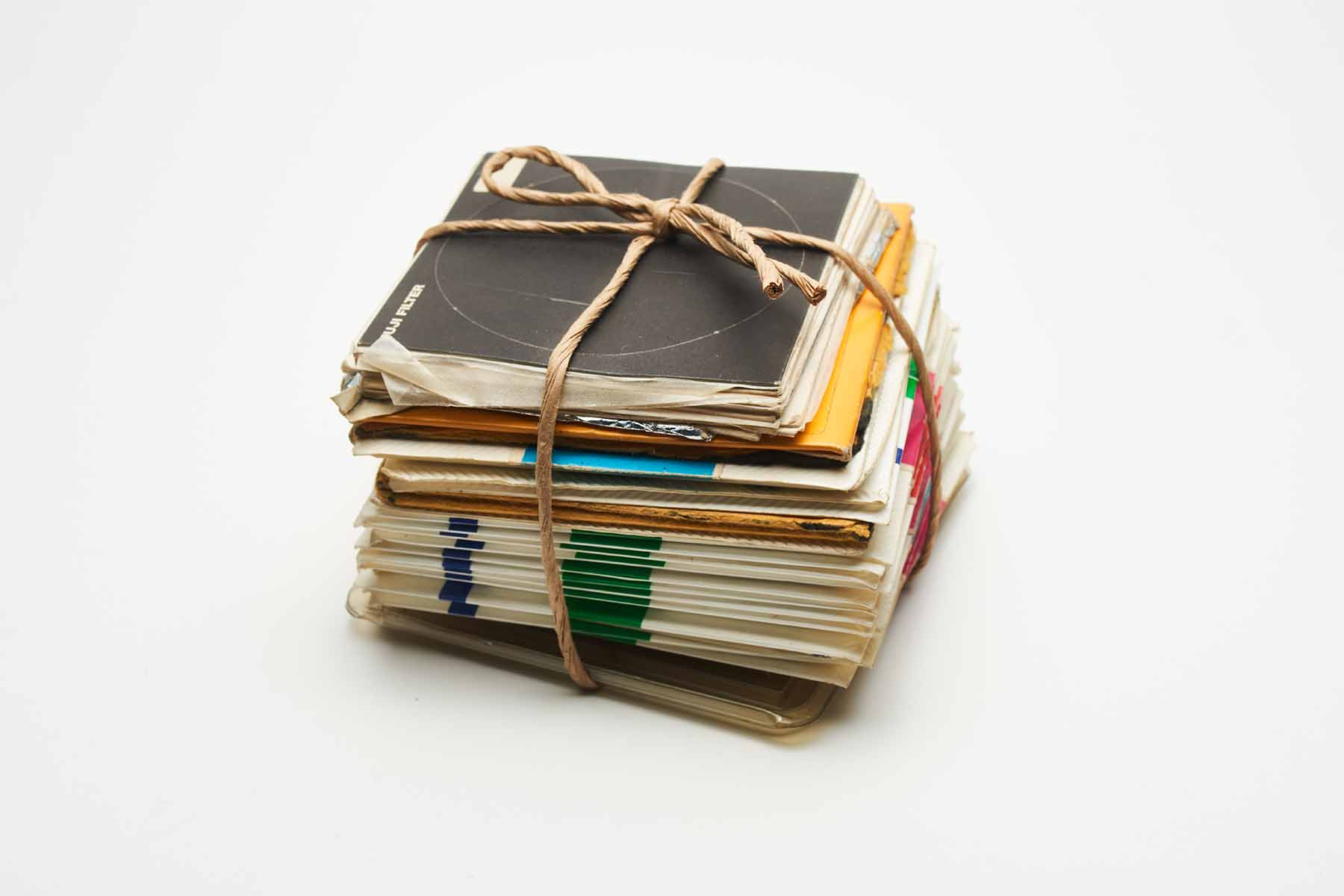

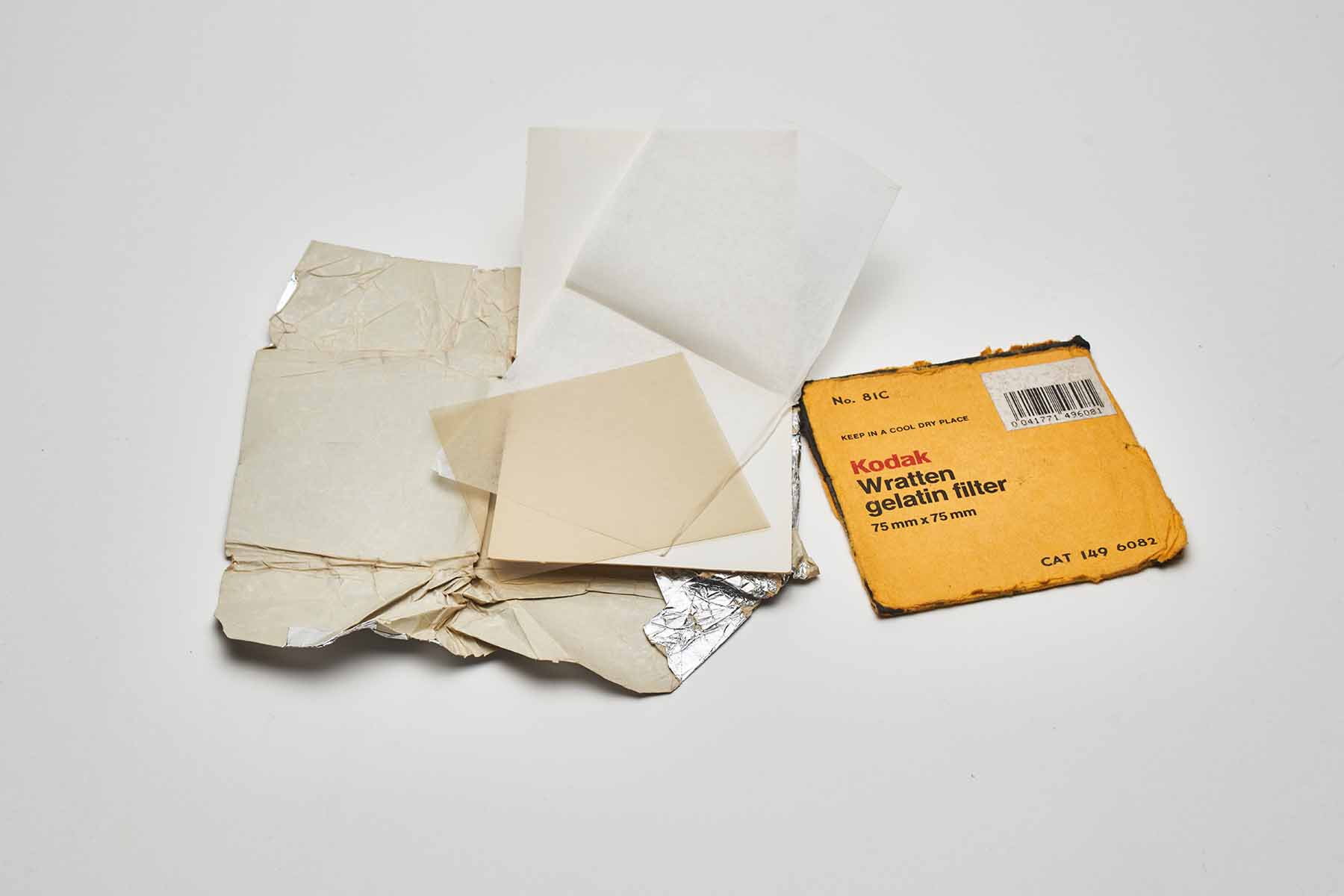

これはフィルム時代に使っていた 75mm角の「ゼラチン・フィルター」というもの。

リバーサルフィルムの補正*・蛍光灯補正・電球色補正・色演出に使うものです。

これらのカラーフィルター(LB・CC)は、今のデジタル撮影には、全く必要なくなりました。だって、あとから補正できちゃいますからね。

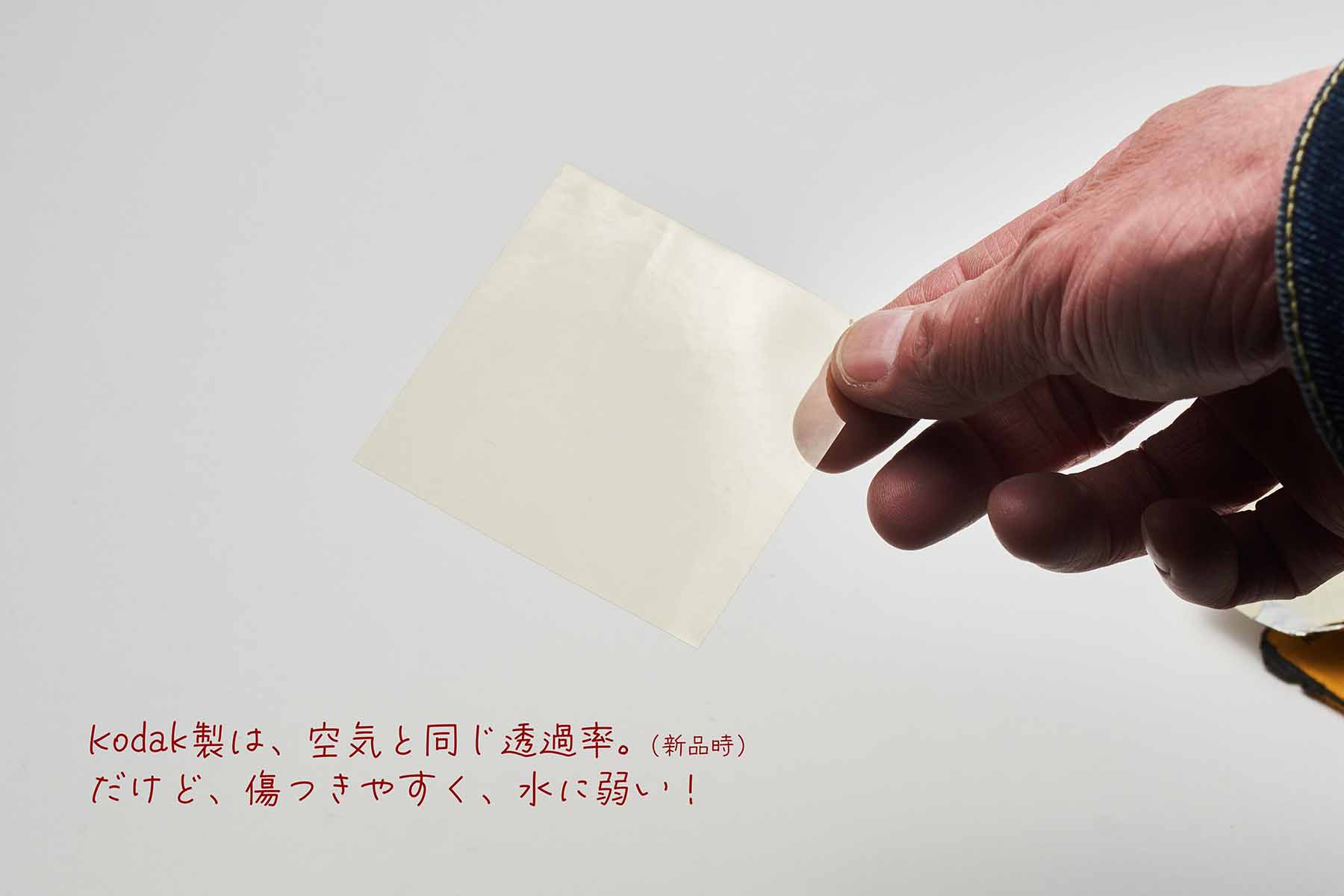

Kodak製は本物のゼラチン製で「空気と同じ透過率」を売りにしてました。なので、Kodak製はとても高い。この一枚が確か1,500円はしたと思います。

一回使っただけで傷が入り、空気と同じじゃなくなります。なので、CFの撮影部の人たちは、一回で使い捨て。かなり、もったいないです。

※ FUJI製は、Kodak製の半値ほど。でもゼラチンではなく、空気と同じ透過率じゃありませんでした。

ヨレヨレな感じが使い古しされたことを物語っています。これも、もはや空気と同じではありません。

実はこのフィルターの束の中にゼラチンのNDフィルターも2枚くらいいれていた記憶がありましたが、入っておりませんでした。

NDフィルターだけは、デジタル撮影でも利用価値があるので、ちょっと期待してたんですけどね。(動画撮影の時にレンズの後玉に貼って使える)

ちなみにKodakのゼラチンNDは、フツーのゼラチンカラーFよりさらにお高い高級品。見つかって欲しかったなぁ。。

繰り返しになりますが、カラーのゼラチンフィルターは、今のデジタル撮影では全く意味をなしません。それどころかレンズ前に空気より透過率の低いものを通すわけですから、画像の劣化をしてしまいます。間違ってもカッコつけて使わないようにしましょう。

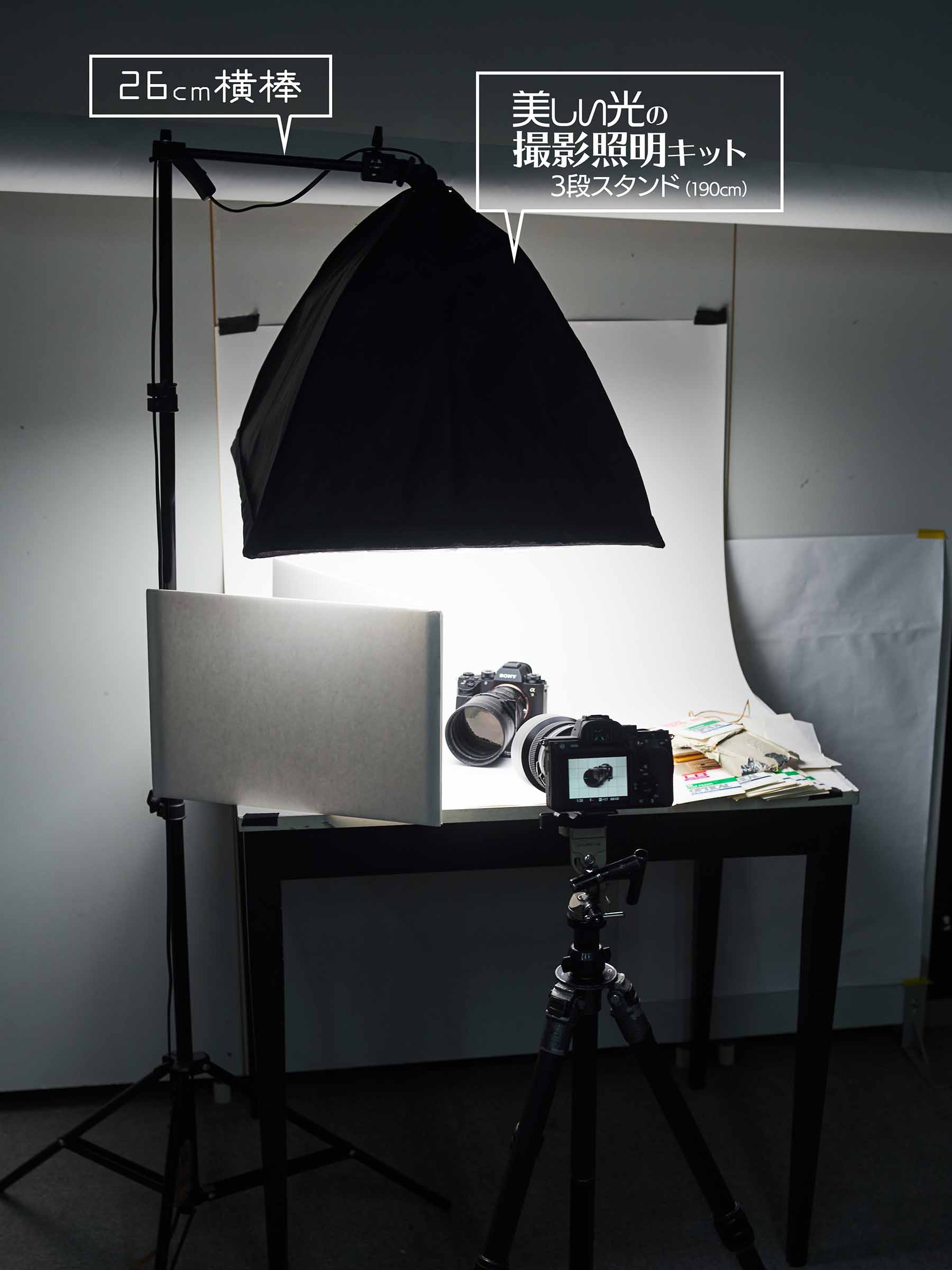

今日もいつものトップライトで、全ての記事写真を撮りましたとさ。

→https://twitter.com/panproduct

滅多につぶやかないのでウザくなーい!最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・

→https://www.facebook.com/panproduct

美しい光の

美しい光の

039|高演色LED電球

039|高演色LED電球

伸縮式

伸縮式