本ブログでは、影をなるべく柔らかくすることをお伝えしています。でも、今回はその逆、「

なるべくクッキリした影をだす」ことについて考えたいとおもいます。

影はどうやったらクッキリするのでしょうか? その答えは、面光源とは逆の「点光源」にすることです。なるほど、面光源は大きければ大きほど、影が柔らかくなりますもんねー。つまり、光源が小さければ小さいほど、影がクッキリ します。ちなみに小さい光源は、「点光源」と呼ばれます。

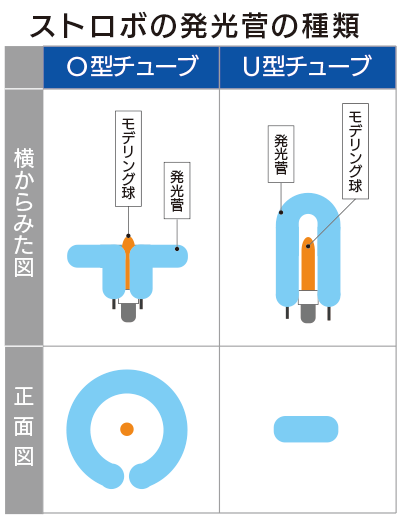

まずは、大型ストロボの発光菅(チューブ)の形の種類で考えてみましょう。

ストロボヘッドの発光菅の種類は大きくわけて「O型」と「U型」があります。

現在主流なのは「O型チューブ」。コメットやプロペット、プロフォトなどがこの型です。一方の「U型チューブ」は、「バルカー」「トーマス」といった昔のストロボに採用されていました。

この2つでは、点光源に近い(発光面積が小さい)のはどちらでしょう? って、まぁ、一目瞭然で「U型」の圧勝です。つまり、この場合「U型」の方が、影をクッキリ出すことができるということ。このU字チューブは「できるだけ小さい光源へ」という目的から開発されたとおもいます。(点光源を面光源へ広げることはできても、その逆はできない)

この理由から、私は昔から「プロフォト」のストロボが好きにはなれませんでした。(いろんな面でバルカーの方が優れてると、今でも思っている)※ところで、今でも「U型」使っているストロボって売ってるのかな?

ストロボの話はさておき、次に「高演色LED電球 Sh50Pro」を使って「光源は小さいほど影クッキリ」論を確かめていきましょう。

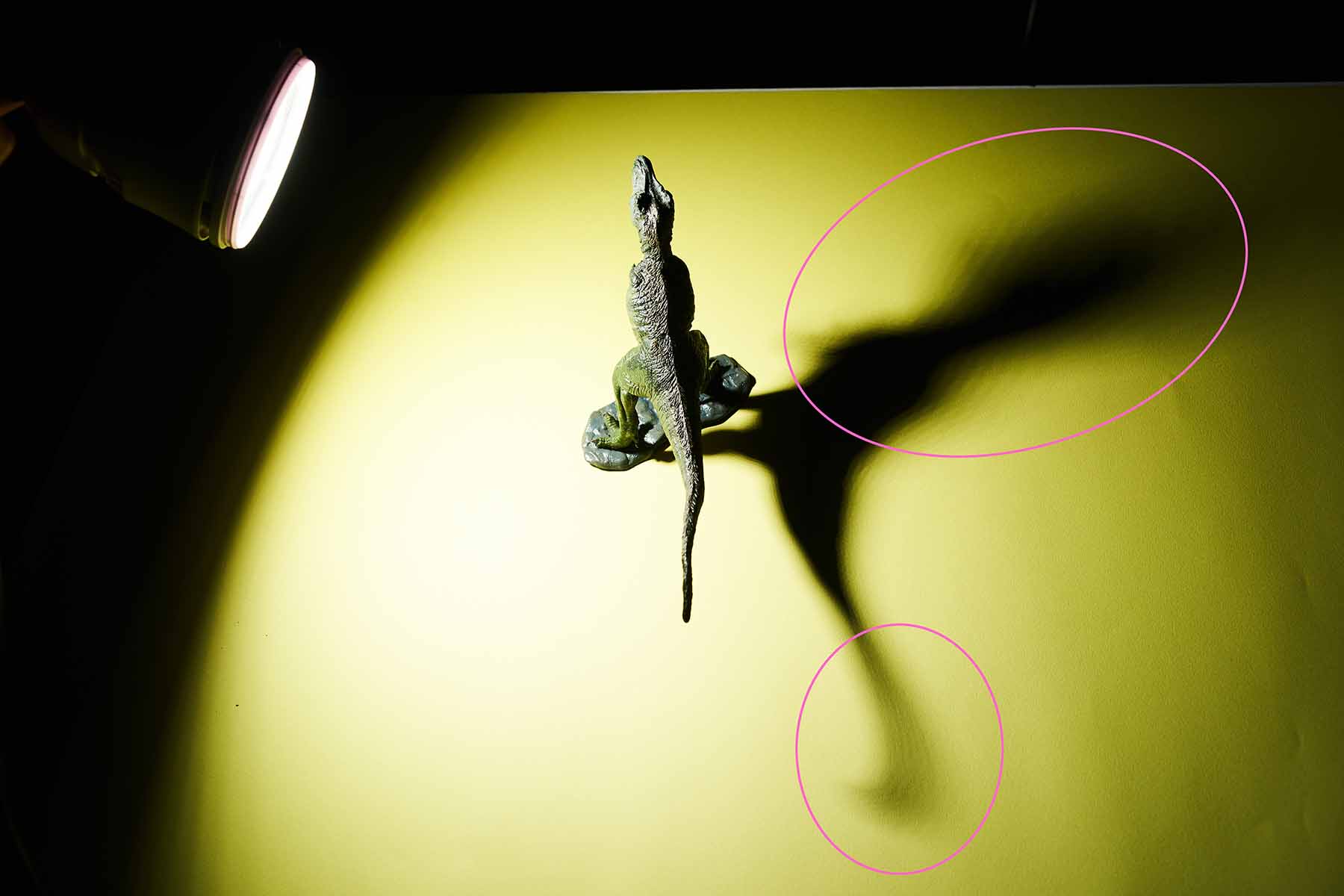

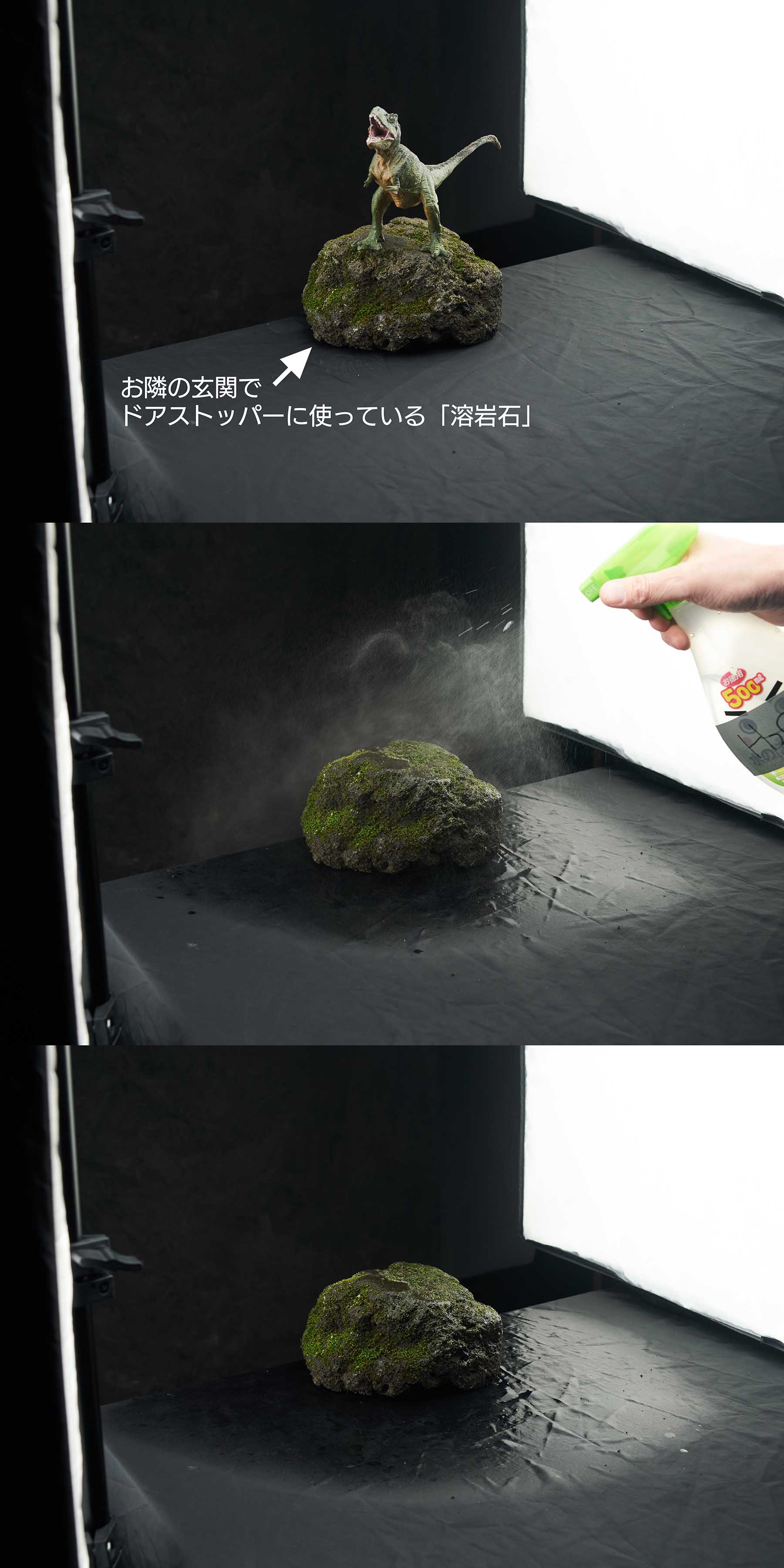

まずは、通常の状態「標準乳白ディフュザー」と「インナーディフュザー」がついた状態、「標準ディフュザー」を外した状態、「標準ディフュザー」「インナーディフューザー」を外した状態、それぞれの写真を撮って、影の様子を見比べてみます。

上から光源が大きい順。「標準DF+インナーDF」は電球全体が発光しています。影を出す被写体はT-REXの模型。その影は、短い手が全く見えません。次に大きい「インナーDFのみ」では、手の出っ張りが影となりました。さらに「DFなし」は、手の影がかなりクッキリ。

このように、光源が「点」に近いほど影がクッキリ現れるのです。

追加情報として、影を出させる被写体から光源が遠ければ遠いほど影がクッキリとします。そりゃまぁそのはず、被写体から光源が離れるほど、相対的に光源が小さく見えますもんね。ちなみに今回比較写真の「被写体-光源」の距離は60cm。ここから離すとさらにクッキリし、近寄せるとボケてきます。

ただ、LED電球ならではの注意点。被写体に近寄せると影がモザイク状に分かれてしまいます。

残念ながら、これはストロボなどの「純単一光源」と異なり、これは「複数の発光体の集合体」なので、DFなしだとどうしても「モザイク影」がでてしまいます。被写体に寄せると、先の写真のように、特にかなりモザイクが目立ちます。

とはいえ、Sh50ProのLED素子の配置をみると、なるべく中心に集まっていますよね? なるべく点光源という意識があるからこの配置となっているわけです。(その考えがなきゃぁ、全体に広げるほうが作りやすいでしょ?)

プロ好みのバルカーやトーマスのように「なるべく点光源に」という撮影者の高い要求に応じたのが、撮影のために開発されたこのLED電球というわけです。そんじょそこらのLED電球とは開発思想が全く違うということをご理解いただけたでしょうか!?

とにかく影をクッキリさせるのは「小さい点光源」というお話でした。。

※例外的に、舞台で使う「レンズがついた照明(スポットライト)」も距離さえ合えば、クッキリ影がそれなりにでます。だた、レンズを通す分かなりの出力(光量)が必要になりますし、デカいし重いし高いし、です。。。

が、、、、(少し話を続けます..)

本当の話をします。究極の点光源、それは「太陽」。晴天の太陽ほど、シャープなクッキリ影をでるものはありません。想像もできないほど離れている点光源で、地球に到達する頃には「完全平行光」となるから「シャープなクッキリ影」ができるのです。どんなライトも太陽には叶うはずのないこともご理解くださいませ。

039|高演色LED電球

039|高演色LED電球

Sh50Pro-V(調光タイプ) & Sh50Pro-S

感染防止の制限がなくなったので再開します! よろしこ。↓

美しい光の

美しい光の

039|高演色LED電球

039|高演色LED電球