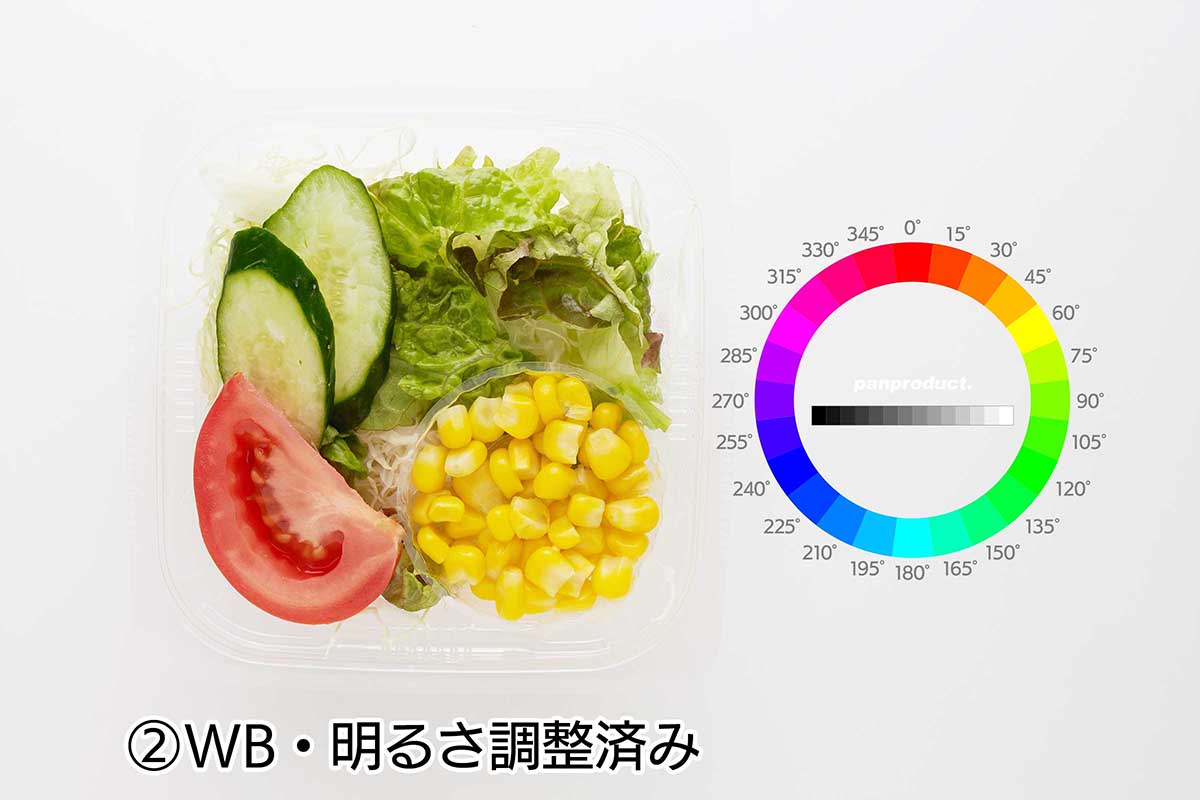

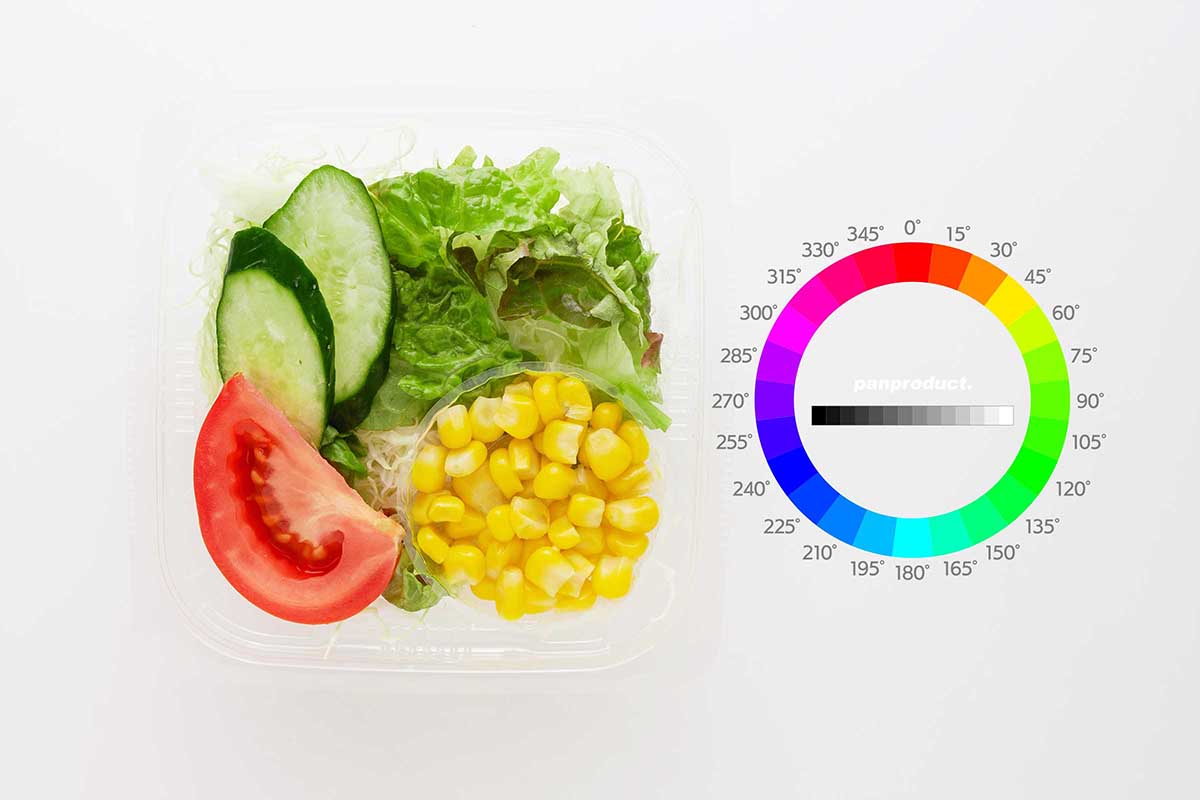

ここからは「WBと明るさが整った画像」の中に、

先日作った「色相環チャート」 に参加してもらうことにします。なるほど、このチャートのスペースだったんですね。

それでは、続きの画像調整をはじめたいとおもいます。

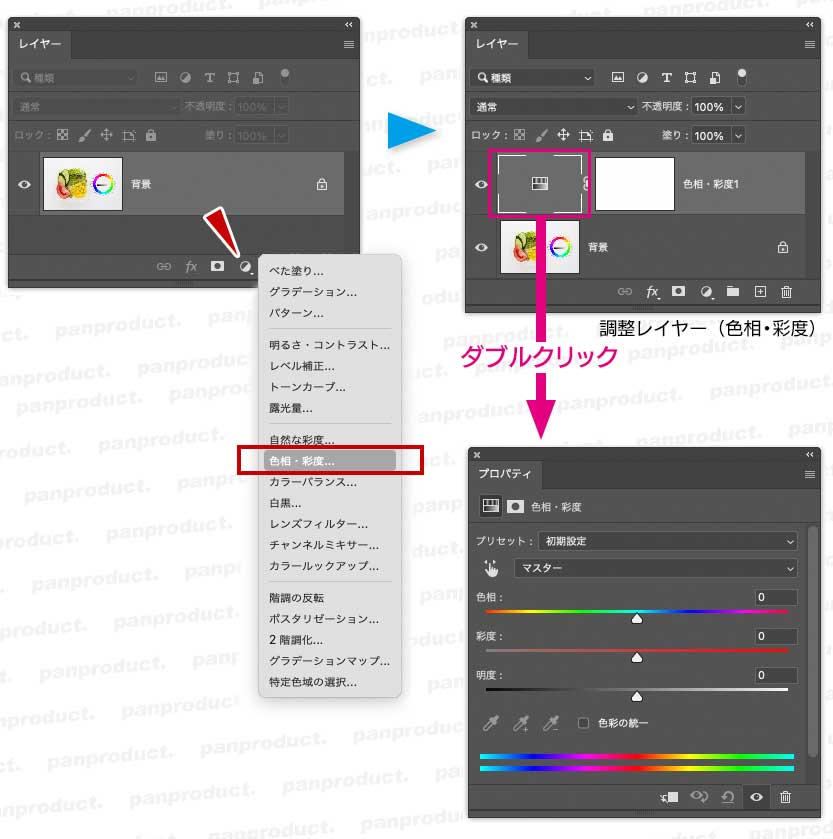

ここから使うコマンドは「色相・彩度」。今回は、「調整レイヤー」の「色相・彩度」を使います。

上図に従うと、「調整レイヤー(色相・彩度)」が表示 されます。

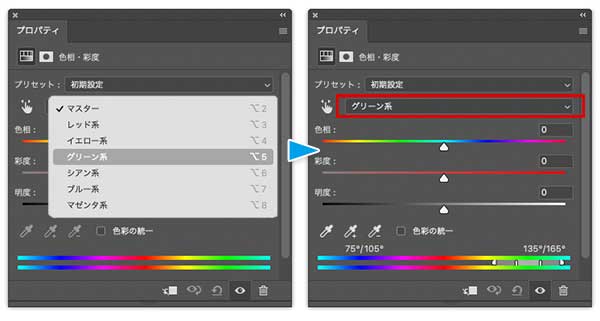

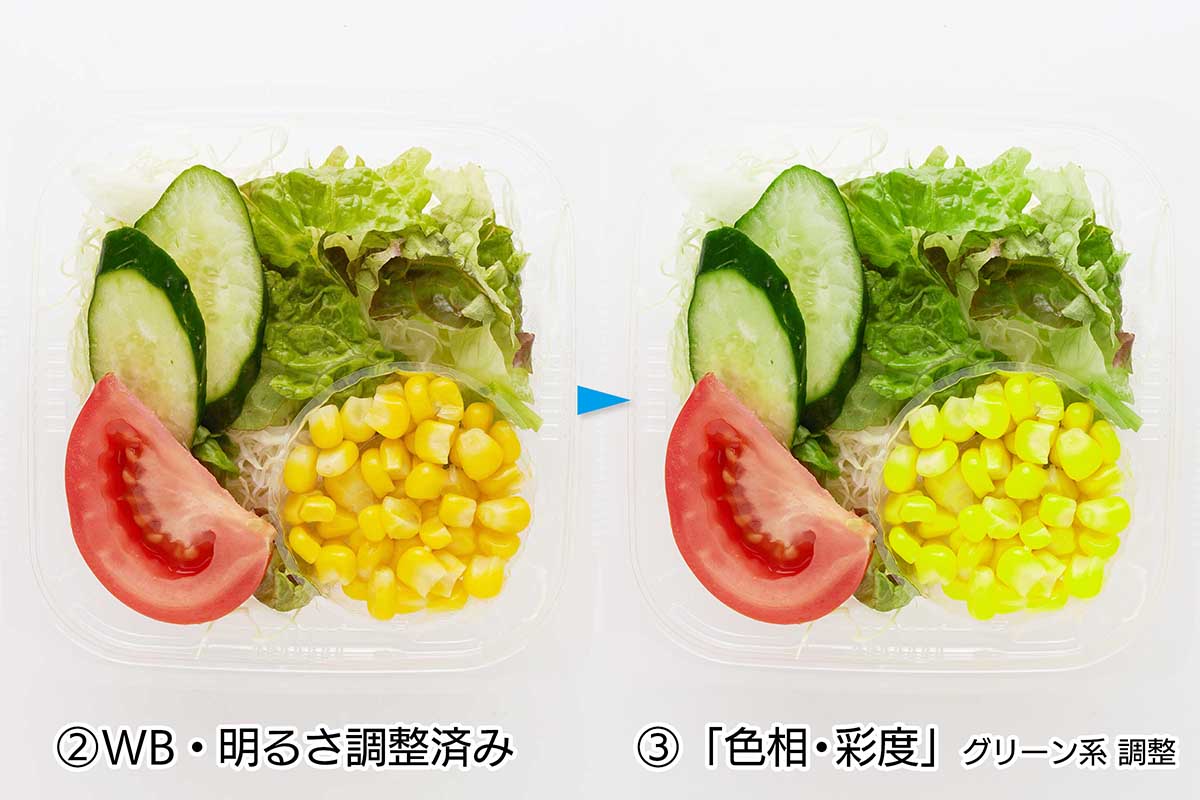

サラダ写真の「サニーレタス」の色がよろしくないと感じましたので、「グリーン系」を調整することにしましょう。まずは「色相・彩度(プロパティー)」を、

「マスター」→「グリーン系」に変更 します。

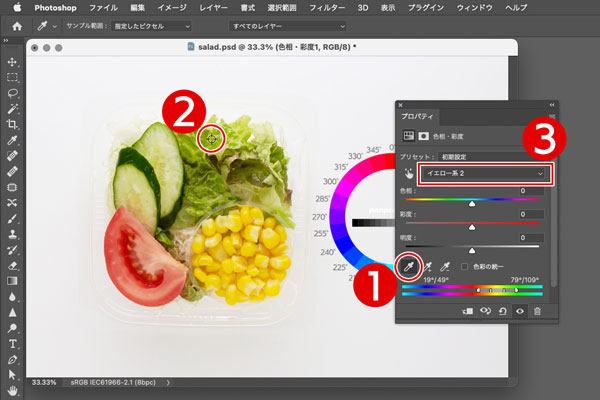

次に「スポイトツール」を選んで、写真の「サニーレタス」の緑の部分をクリック。すると「グリーン系」だったのが「イエロー系2」になりますが、気にせずスルーしてください。

(緑色と黄色は隣接色相なので、こーなることもある) ※ちなみ話ですが、このときプロパティー色相・彩度の最下部にある「ターゲットカラー・スライダー」が少し左に動いたはずです。これで緑を調整する準備が整ったことになります。

色相のスライダーを右に動かして、黄色ぽいものを緑っぽくしてみました。色の変化に注目してご覧ください。結果、「+12°」シフトして完了です。

※繰り返しみたあと、最後にチャートの色の変化をみると理解が深まります

サニーレタスの緑が見違えるほど新鮮になりましたね!!しかし、ここで一つ問題が..。

「コーン」の黄色も一緒に動いてしまい、蛍光イエローのようになってしまいました。。 このままでは良くありませんよね。

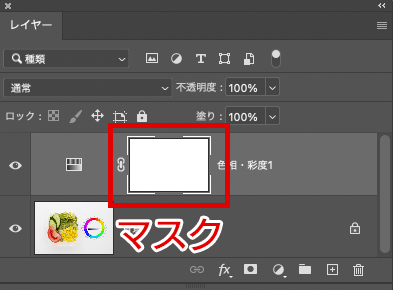

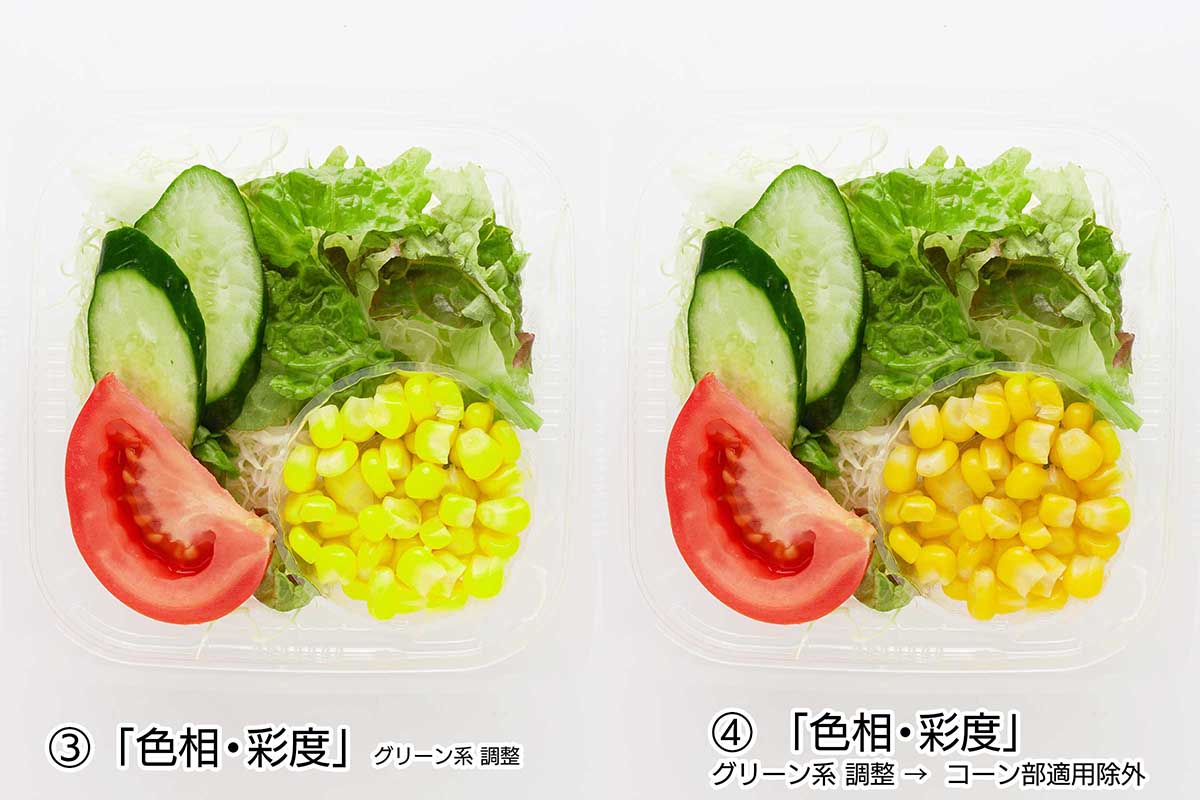

そこで、「調整レイヤー(色相・彩度)」の「マスク」を使い、コーンの範囲だけを「色相・彩度適用除外」することにします。

調整レイヤー(色相・彩度)の「マスク」を選択。→「ブラシツール」を選択。→描画色=「黒」。

で、コーン部を黒で塗りつぶすと、「色相・彩度」の適用除外されます。微調整としてコーンの外の黒のはみ出しを「白」で塗り完了です。

※サーバの負荷を考慮し、わかるギリギリまで動画を劣化させています

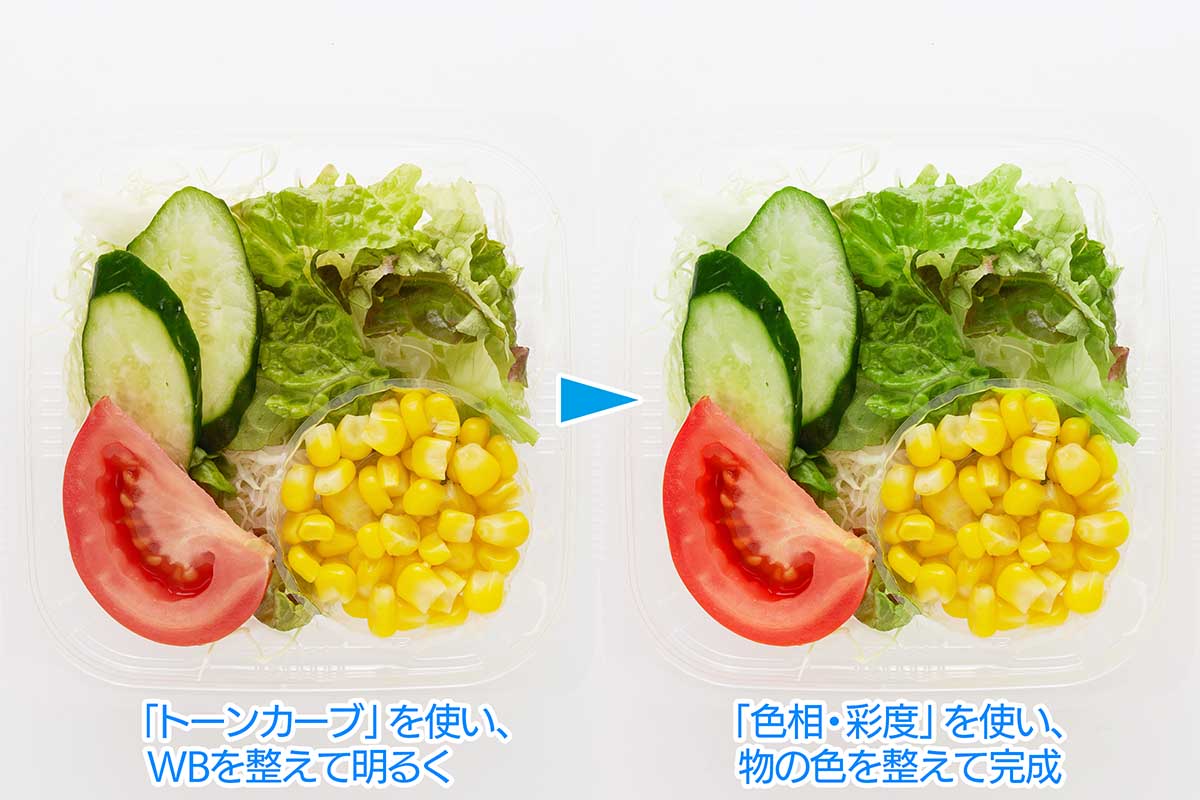

これで「サニーレタス」の緑を新鮮にしつつ、変になった「コーン」の色を元に戻したことになります。

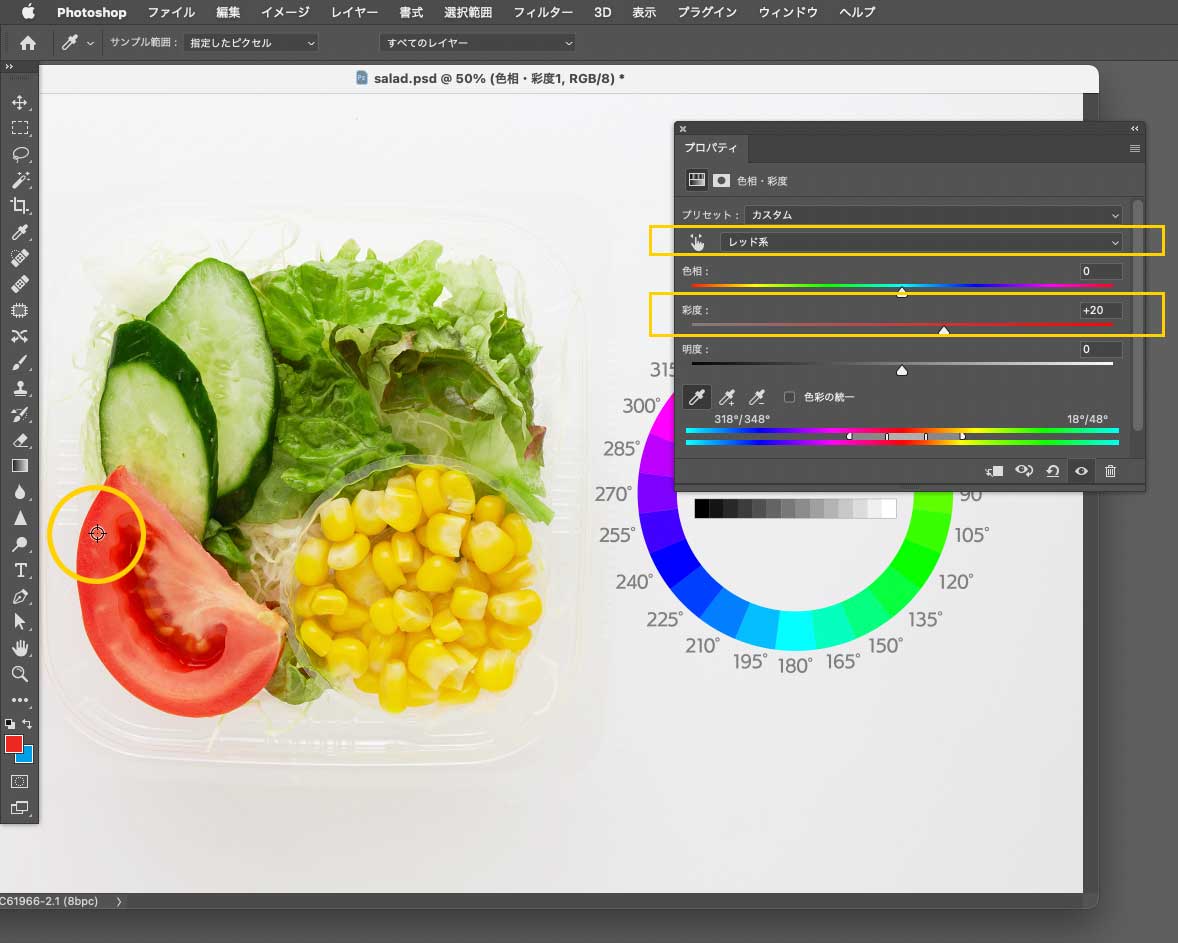

最後に仕上げとして、「調整レイヤー(色相・彩度)」プロパティーの

「レッド系」の「彩度」を「+20」にしてトマトを鮮やかにしました。(グリーン系での準備と同じ要領)

「グリーン系」とは異なり、鮮やかな「レッド系」は色相シフトはせず、「彩度足し」という調整をすることが多いです。(とはいえ色相シフトをすることもあります)

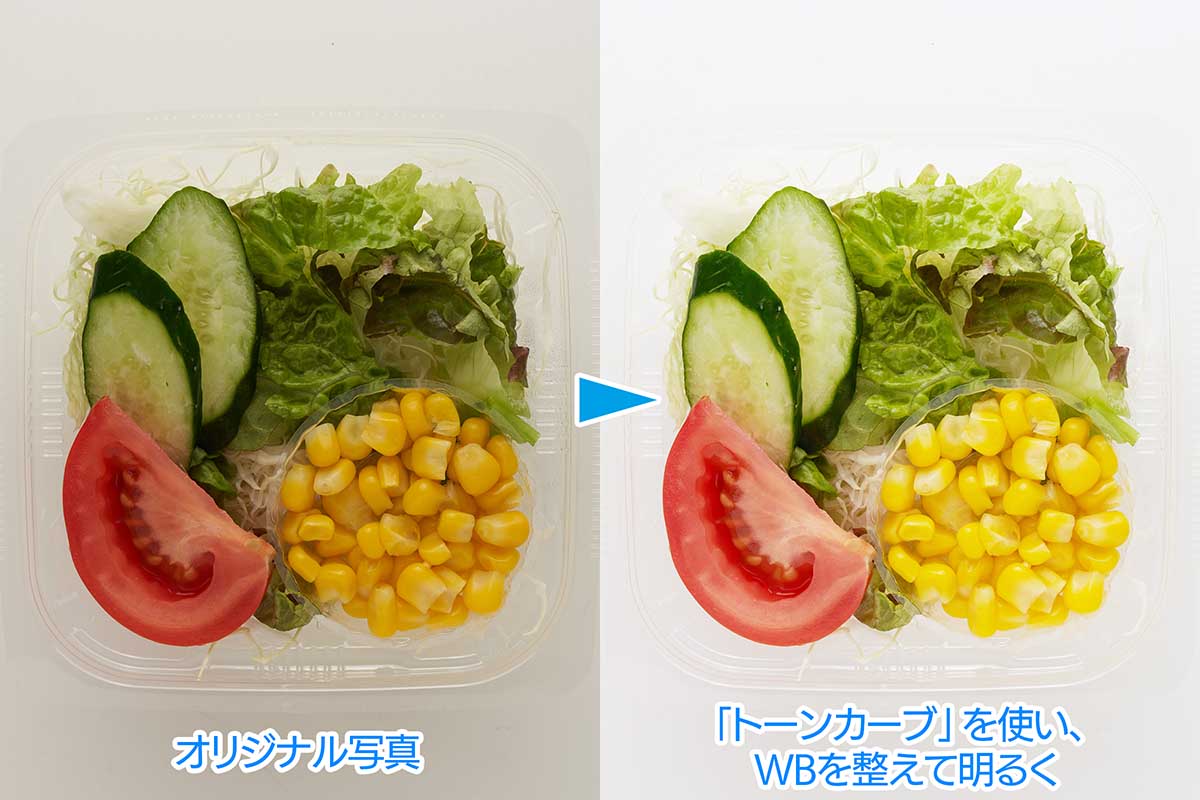

トーンカーブでWBと明るさを整えて

(←昨日)、「色相・彩度」で色を整えた

(←今日)完成画像がこちらになります。

おさらいをしてみると、

昨日がこれで、

今日がこれです。

昨日の状態で満足できなかった理由がお分かりになられましたかね??

このように、Photoshopの「トーンカーブ」と「色相・彩度」を使いこなせば、コンビニサラダでも「採れたてシャキシャキ新鮮野菜」に見せるという魔法をかけることができるのです!

注意点としては、うれしがって「色相・彩度」で調整しすぎると、かなりの確率で「色の破綻(グラデションがなくなり、2色に別れる)」が起こってしまいます。なので、くれぐれも「色相・彩度」の調整は控えめにおこなうようにと、心がけてくださいね。

あかーん!!こんな記事書いていても商品はなーんも売れん!!!できればショップも見ていっておくんなまし。↓

↓ 「緊急事態宣言」が解除され「蔓延なんちゃら」になりましたが、暮らしぶりは何も変わりません。。。。

ともあれ、引き続き更新メールの配信を自粛いたします。(読者様の心理的ストレス軽減のため)

![]()

美しい光の

美しい光の