連休中にもかかわらず、怪しげな気配が充満している部屋。パッとみたところではとにかく意味不明。。

実は先日の”ハッセル動画“では、ストロボを発光させているところを録画したわけですが、光の幕切れのような(光がセンサーのスキャンラインで途切れる状態)が多く見られました。ストロボ発光を動画で撮ると、そーなっちゃうのは当然で完全に回避することはできないと思うのですが、「幕切れの軽減」だったらできるのではないか!?と良からぬことを考えた結果、このようなセットを組み検証をおこなうことになりました..。※この現象を果たして「幕切れ」と呼ぶのは怪しいが、今回はそう呼ぶことにする

・カメラ=SONY α7R4(30p記録)

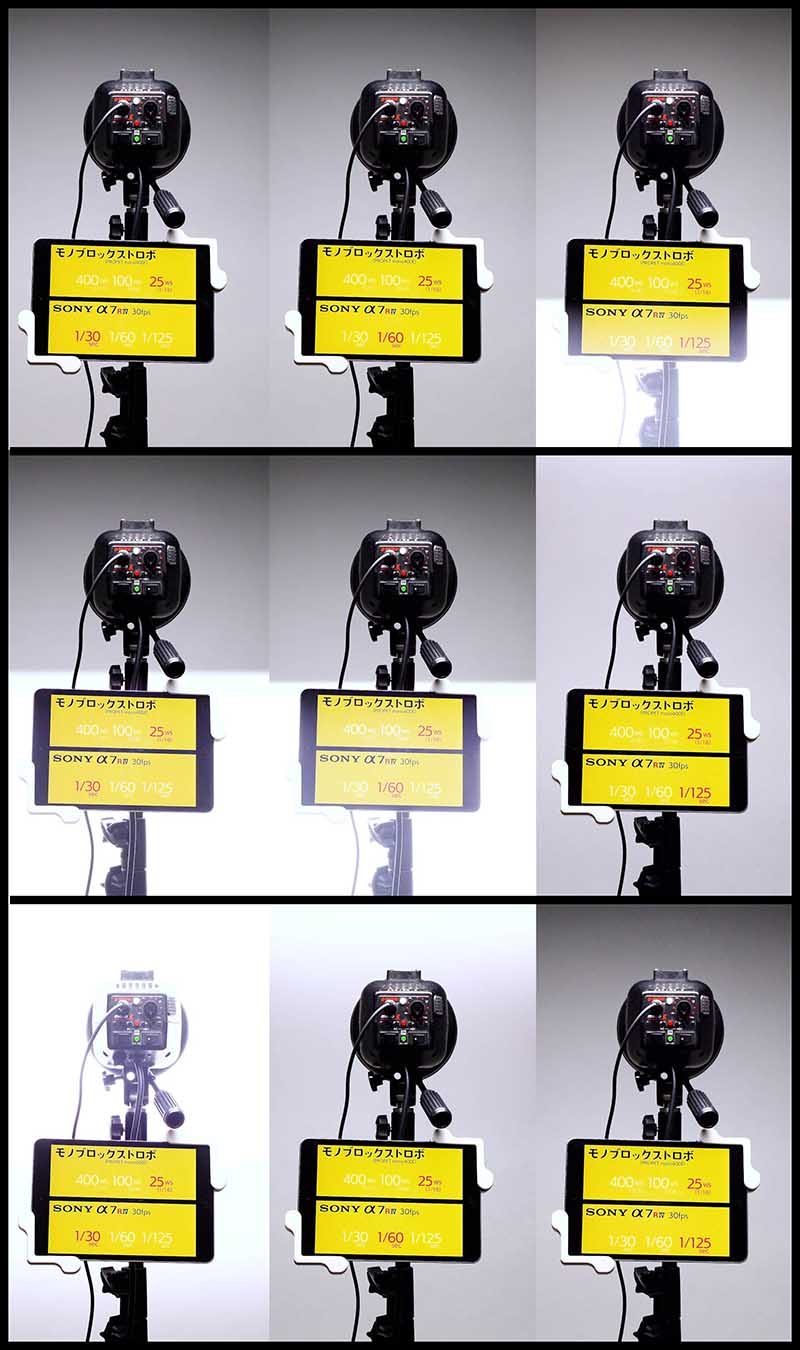

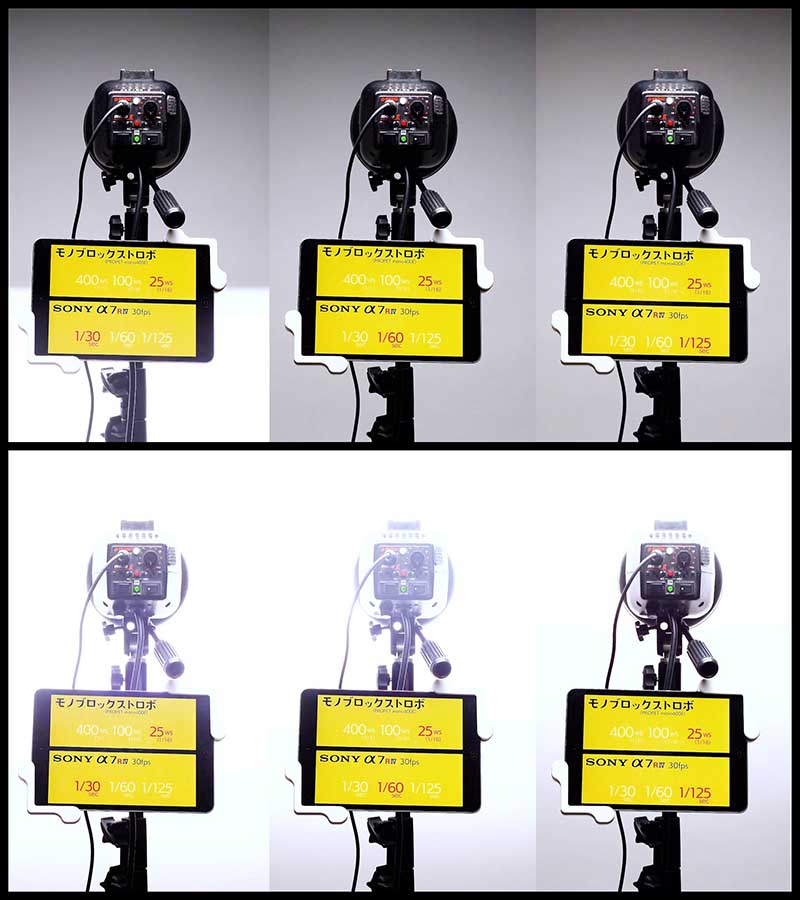

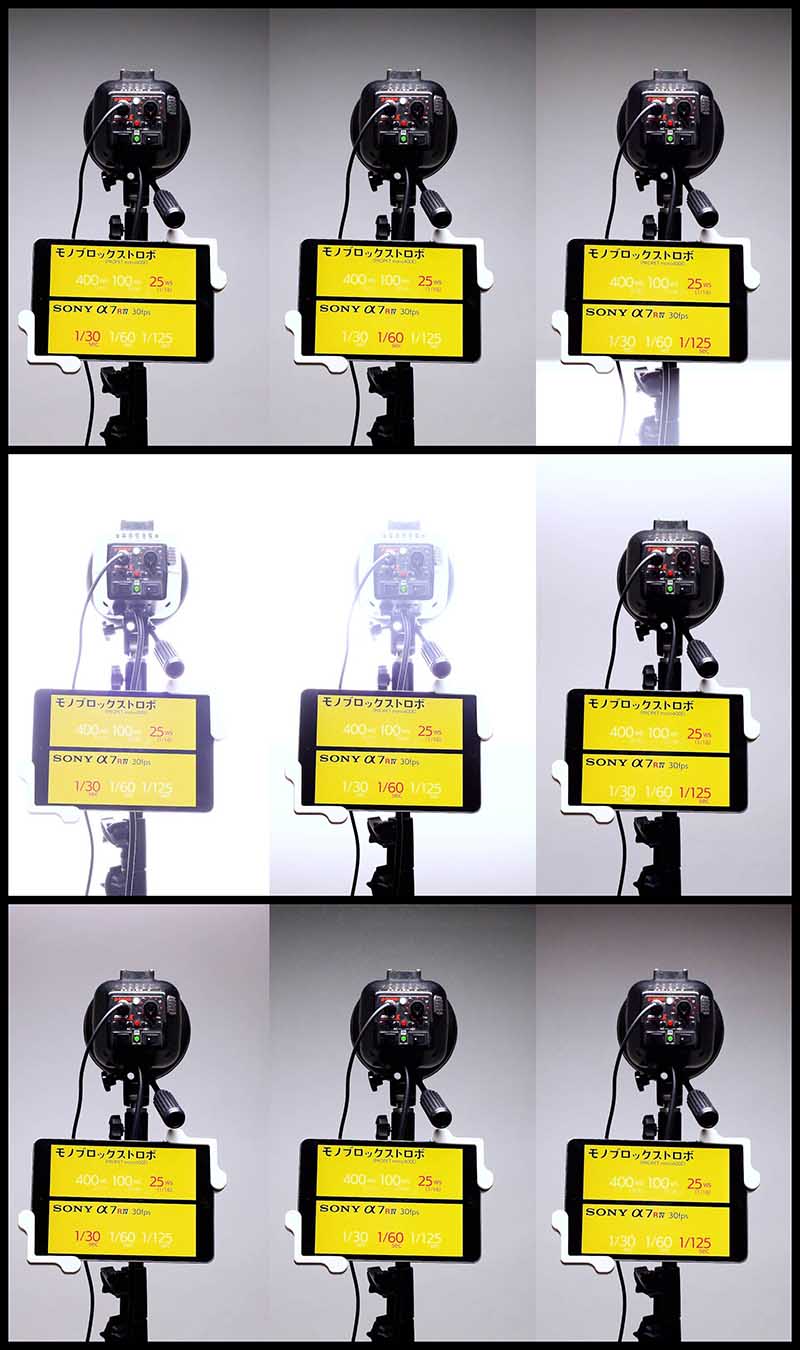

・「400wsストロボ」の出力、「Full(1/1)」 「100Ws(1/4)」「25ws(1/16)」の3つの出力の比較。

・録画のシャッタースピード、「1/30秒」「1/60秒」「1/125秒」の3スピードの比較。

それぞれ10回づつシャッターを切り、シャッター音で合わせた3スピードの絵を並べて編集し、最終的には、幕切れを起こしにくい条件を導きだしたいと考えました。

それではまず、撮影と編集にむっちゃ苦労した比較動画をごらんください。

唐突ですがストロボの基礎知識を一つ。

一般的にストロボは出力が高いほど「閃光時間」が長い。

今回の検証では400ws(1/1)が出力最大なので「閃光時間」は一番長いと考えられます。閃光時間が長いほど「動画の一コマの露光時間内」にシンクロする確率が高くなります。

つまり、ストロボ側の設定は「フル発光」が幕切れを起こしにくい。ということです。

※動画では検証冒頭部がフル発光。ちゃんと見ると冒頭部が最も幕切れが少ないことがわかるはずです。

次に「シャッタースピード」はどうでしょう!?

最も幕切れしやすい低出力「25ws(1/16)」の発光の瞬間を捉えた10箇所のコマを抜き出してみました。それを観察していきましょう。

たまたまなんですが、これは1フレーム内に3つのが納まっておりました。

これ1枚で「1/30秒-1/60秒-1/125秒」の関係を象徴していることがわかります。

ストロボの出力は高い方が良し。設定シャッタースピードは可能な限り遅い方が有利。

ということになりましたかね..。

実は先ほどの検証動画を焦点を合わさずにボ〜と見ると全編に渡って左(1/30秒)が一番光を噛んでることが分かりますよ!その次が中央(1/60秒)で、最も光を噛んでいないのが右(1/125秒)ってな具合もよくわかります。

お断り。今回の検証結果は「ストロボ撮影を撮る動画」のみにしか役立ちません。。という、ニッチすぎる情報でした…。

あかーん!!こんな記事書いていても商品はなーんも売れん!!!できればショップも見ていっておくんなまし。↓

![]()

→https://twitter.com/panproduct

滅多につぶやかないのでウザくなーい!最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・

→https://www.facebook.com/panproduct

↓ 更新メール配信を再開しました!